| –Ю—В—А—П–і –Я–†–ѓ–Ь–Ю–Ъ–†–Ђ–Ы–Ђ–Х (Orthoptera). –Я–Ю–Ф–Ю–Ґ–†–ѓ–Ф –Ъ–Ю–†–Ю–Ґ–Ъ–Ю–£–°–Ђ–Х –Я–†–ѓ–Ь–Ю–Ъ–†–Ђ–Ы–Ђ–Х (BRACHYCERA, –Ш–Ы–Ш CAELIFERA) |

| –Э–∞—Б–µ–Ї–Њ–Љ—Л–µ. –Ъ–ї–∞—Б—Б–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є. –Т–Є–і—Л - –Ъ–ї–∞—Б—Б–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є—П |

|

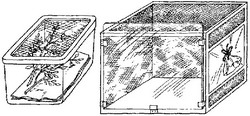

–Т –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В –і–ї–Є–љ–љ–Њ—Г—Б—Л—Е –њ—А—П–Љ–Њ–Ї—А—Л–ї—Л—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і–Њ—В—А—П–і–∞ –Њ–±–ї–∞–і–∞—О—В –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–Љ–Є –∞–љ—В–µ–љ–љ–∞–Љ–Є, –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞—О—Й–Є–Љ–Є –і–ї–Є–љ—Л —В–µ–ї–∞. –Т –њ–Њ–і–Њ—В—А—П–і–µ —А–∞–Ј–ї–Є—З–∞—О—В –і–≤–∞ –љ–∞–і—Б–µ–Љ–µ–є—Б—В–≤–∞ вАФ —В—А–Є–њ–µ—А—Б—В–Њ–≤—Л—Е –Є —Б–∞—А–∞–љ—З–Њ–≤—Л—Е. –Ґ—А–Є–њ–µ—А—Б—В–Њ–≤—Л–Љ–Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –Љ–µ–ї–Ї–Є—Е –љ–∞—Б–µ–Ї–Њ–Љ—Л—Е, –і–ї–Є–љ–Њ–є 4вАФ9 –Љ–Љ, –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—Й–Є—Е –њ–Њ –≤–љ–µ—И–љ–µ–Љ—Г –≤–Є–і—Г –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є—Е –Љ–µ–і–≤–µ–і–Њ–Ї. –≠—В–Њ —Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–∞–µ—В—Б—П –≤ –Њ–і–љ–Њ—В–Є–њ–љ–Њ–є –Ї–Њ–љ—Д–Є–≥—Г—А–∞—Ж–Є–Є —В–µ–ї–∞ –Є –≤ —Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–Є –њ–µ—А–µ–і–љ–Є—Е –љ–Њ–≥, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ, —В–∞–Ї –ґ–µ –Ї–∞–Ї —Г –Љ–µ–і–≤–µ–і–Њ–Ї, –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ—Л –Ї –Ї–Њ–њ–∞–љ–Є—О. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –љ–∞ —Н—В–Є—Е –љ–∞—Б–µ–Ї–Њ–Љ—Л—Е –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–µ–є, —З—В–Њ–±—Л —Г–±–µ–і–Є—В—М—Б—П –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —В—А–Є–њ–µ—А—Б—В—Л –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –Ї –і—А—Г–≥–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ–µ, –∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ї –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ—Г—Б—Л–Љ –њ—А—П–Љ–Њ–Ї—А—Л–ї—Л–Љ. –Ю–± —Н—В–Њ–Љ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В —Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –љ–µ—Б–µ—В —З–µ—В–Ї–Њ–≤–Є–і–љ—Л–µ —Г—Б–Є–Ї–Є, —Б–Њ—Б—В–Њ—П—Й–Є–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Є–Ј 10 —З–ї–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Э–∞–і–Ї—А—Л–ї—М—П —Г —В—А–Є–њ–µ—А—Б—В–Њ–≤ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–µ, —А–Њ–≥–Њ–≤—Л–µ; –Ї—А—Л–ї—М—П –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –Є–ї–Є –і–ї–Є–љ–љ–µ–µ, –Є–ї–Є –Ї–Њ—А–Њ—З–µ –љ–∞–і–Ї—А—Л–ї–Є–є, —Б –љ–µ–њ—А–Њ–Ј—А–∞—З–љ—Л–Љ –њ–µ—А–µ–і–љ–Є–Љ –Ї—А–∞–µ–Љ –Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —А–∞–і–Є–∞–ї—М–љ–Њ —А–∞—Б—Е–Њ–і—П—Й–Є–Љ–Є—Б—П –ґ–Є–ї–Ї–∞–Љ–Є. –Т–µ—Б—М–Љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ —Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ –Ј–∞–і–љ–Є—Е –љ–Њ–≥: –Њ–љ–Є –њ—А—Л–≥–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ, —Б —И–Є—А–Њ–Ї–Є–Љ–Є —Г–њ–ї–Њ—Й–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –±–µ–і—А–∞–Љ–Є –Є —В–Њ–љ–Ї–Є–Љ–Є, —Б–ї–µ–≥–Ї–∞ –Є–Ј–Њ–≥–љ—Г—В—Л–Љ–Є –≥–Њ–ї–µ–љ—П–Љ–Є. –Я–Њ –Њ–±–µ–Є–Љ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞–Љ –≥–Њ–ї–µ–љ–Є —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—В—Б—П —И–Є–њ–Є–Ї–Є, –Є–Љ–µ—О—Й–Є–µ –≤–Є–і –ї–Њ–њ–∞—Б—В–Є–љ–Њ–Ї, –∞ –љ–∞ –µ–µ –≤–µ—А—И–Є–љ–µ —Б–Є–і—П—В –і–≤–µ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–µ –Є –і–≤–µ –і–ї–Є–љ–љ—Л–µ —И–њ–Њ—А—Л. –Ы–∞–њ–Ї–∞ –Ј–∞–і–љ–µ–є –љ–Њ–≥–Є —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –≤—Б–µ–≥–Њ –Є–Ј –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –±–Њ–ї–µ–µ –Є–ї–Є –Љ–µ–љ–µ–µ –≤—Л—В—П–љ—Г—В–Њ–≥–Њ –њ–∞–ї—М—Ж–µ–≤–Є–і–љ–Њ–≥–Њ —З–ї–µ–љ–Є–Ї–∞, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—Й–µ–≥–Њ—Б—П –Љ–µ–ґ–і—Г –і–ї–Є–љ–љ—Л–Љ–Є —И–њ–Њ—А–∞–Љ–Є –≥–Њ–ї–µ–љ–Є, —З—В–Њ –Є –і–∞–ї–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М —Н—В–Є—Е –љ–∞—Б–µ–Ї–Њ–Љ—Л—Е ¬Ђ—В—А–Є–њ–µ—А—Б—В–∞–Љ–Є¬ї. –С—А—О—И–Ї–Њ 9вАФ10-—З–ї–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤–Њ–µ, –љ–µ—Б–µ—В –љ–∞ –≤–µ—А—И–Є–љ–µ –і–≤–µ –њ–∞—А—Л —Г–і–ї–Є–љ–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–Є–і–∞—В–Ї–Њ–≤, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤–µ—А—Е–љ—П—П, 2-—З–ї–µ–љ–Є—Б—В–∞—П, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–Њ–±–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–Є. –£ —В—А–Є–њ–µ—А—Б—В–Њ–≤ –љ–µ—В –љ–Є –Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ, –љ–Є —Б–ї—Г—Е–Њ–≤–Њ–≥–Њ –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–∞; —Г —Б–∞–Љ–Њ–Ї –љ–∞—И–Є—Е –≤–Є–і–Њ–≤ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В —В–∞–Ї–ґ–µ –Є —П–є—Ж–µ–Ї–ї–∞–і. –°–∞—А–∞–љ—З–Њ–≤—Л–µ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В —Б–∞–Љ—Г—О –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Г—О –≥—А—Г–њ–њ—Г —Б—А–µ–і–Є –њ—А—П–Љ–Њ–Ї—А—Л–ї—Л—Е. –Ю—В –Ї—Г–Ј–љ–µ—З–Є–Ї–Њ–≤ –Є —Б–≤–µ—А—З–Ї–Њ–≤ –Њ–љ–Є –ї–µ–≥–Ї–Њ –Њ—В–ї–Є—З–∞—О—В—Б—П –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–Љ–Є —Г—Б–Є–Ї–∞–Љ–Є, –љ–µ –њ—А–µ–≤—Л—И–∞—О—Й–Є–Љ–Є –і–ї–Є–љ—Л –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Л —В–µ–ї–∞, –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–Љ —П–є—Ж–µ–Ї–ї–∞–і–Њ–Љ —Б–∞–Љ–Ї–Є –Є –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є—З–љ—Л–Љ–Є –Њ—А–≥–∞–љ–∞–Љ–Є –Ј–≤—Г–Ї–∞ –Є —Б–ї—Г—Е–∞. –Т –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В —В—А–Є–њ–µ—А—Б—В–Њ–≤—Л—Е —Г —Б–∞—А–∞–љ—З–Њ–≤—Л—Е –ї–∞–њ–Ї–Є –Ј–∞–і–љ–Є—Е –љ–Њ–≥ 3-—З–ї–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤—Л–µ, —З–Є—Б–ї–Њ —З–ї–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Г—Б–Є–Ї–Њ–≤ –Љ–Њ–ґ–µ—В –і–Њ—Е–Њ–і–Є—В—М –і–Њ 28, —Ж–µ—А–Ї–Є –љ–µ—З–ї–µ–љ–Є—Б—В—Л–µ, –≤ –≤–Є–і–µ –Ї–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –≤—Л—Б—В—Г–њ–Њ–≤, –∞ —Г —Б–∞–Љ–Ї–Є –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П —П–є—Ж–µ–Ї–ї–∞–і. –Я–Њ–і–Њ–±–љ–Њ –Ї—Г–Ј–љ–µ—З–Є–Ї–∞–Љ –Є —Б–≤–µ—А—З–Ї–∞–Љ —Б–∞—А–∞–љ—З–Њ–≤—Л–µ вАФ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–љ—Л–µ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–љ—В—Л –≤ –Љ–Є—А–µ –љ–∞—Б–µ–Ї–Њ–Љ—Л—Е. –І—В–Њ–±—Л —Г–±–µ–і–Є—В—М—Б—П –≤ —Н—В–Њ–Љ, –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –ї–µ—В–Њ–Љ –≤—Л–є—В–Є –љ–∞ –ї—О–±–Њ–є –ї—Г–≥ –Є–ї–Є –Њ–њ—Г—И–Ї—Г –ї–µ—Б–∞; –≤ –і–љ–µ–≤–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Є—Е —Б—В—А–µ–Ї–Њ—В–∞–љ–Є–µ —П–≤–љ–Њ –Ј–∞–±–Є–≤–∞–µ—В ¬Ђ–њ–µ–љ–Є–µ¬ї –Ї—Г–Ј–љ–µ—З–Є–Ї–Њ–≤ –≤ —Б–Є–ї—Г —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б—В—А–µ–Ї–Њ—В–∞—В—М —Б—А–∞–Ј—Г –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ —З–Є—Б–ї–Њ —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А–Њ–≤. –Ч–≤—Г–Ї–Њ–≤–Њ–є –∞–њ–њ–∞—А–∞—В —Б–∞—А–∞–љ—З–Њ–≤—Л—Е —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ –±–µ–і—А–∞—Е –Ј–∞–і–љ–Є—Е –љ–Њ–≥ –Є –љ–∞–і–Ї—А—Л–ї—М—П—Е. –Ю–±—Л—З–љ–Њ –≤–і–Њ–ї—М –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–є –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–Є –±–µ–і—А–∞ —В—П–љ–µ—В—Б—П –і–ї–Є–љ–љ—Л–є —А—П–і –±—Г–≥–Њ—А–Ї–Њ–≤ –Є–ї–Є –≥–Њ–ї–Њ–≤—З–∞—В—Л—Е —И–Є—И–µ—З–µ–Ї, –∞ –Њ–і–љ–∞ –Є–Ј –ґ–Є–ї–Њ–Ї –љ–∞–і–Ї—А—Л–ї—М—П –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П —В–Њ–ї—Й–µ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л—Е. –С—Л—Б—В—А–Њ –і–≤–Є–≥–∞—П –±–µ–і—А–Њ–Љ, –љ–∞—Б–µ–Ї–Њ–Љ–Њ–µ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В —Н—В–Є–Љ–Є –±—Г–≥–Њ—А–Ї–∞–Љ–Є –њ–Њ –ґ–Є–ї–Ї–µ, –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —З–µ–≥–Њ —А–∞–Ј–і–∞—О—В—Б—П –Њ—В—А—Л–≤–Є—Б—В—Л–µ —Б—В—А–µ–Ї–Њ—З—Г—Й–Є–µ –Ј–≤—Г–Ї–Є. –≠—В–Є –Ј–≤—Г–Ї–Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤–Њ—Б–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є –і–∞–ґ–µ –љ–∞ –Љ–µ—А—В–≤–Њ–Љ –љ–∞—Б–µ–Ї–Њ–Љ–Њ–Љ, –µ—Б–ї–Є –±—Л—Б—В—А–Њ –і–≤–Є–≥–∞—В—М –µ–≥–Њ –±–µ–і—А–∞, –њ—А–Є–ґ–Є–Љ–∞—П –Є—Е –Ї –љ–∞–і–Ї—А—Л–ї—М—П–Љ. –†–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –±—Г–≥–Њ—А–Ї–∞–Љ–Є –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –љ–µ–Њ–і–Є–љ–∞–Ї–Њ–≤—Л–Љ: —Г –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤–Є–і–Њ–≤ –±—Г–≥–Њ—А–Ї–Є —Г –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –±–µ–і—А–∞ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—В—Б—П —З–∞—Й–µ, —З–µ–Љ –≤ –µ–≥–Њ –≤–µ—А—Е–љ–µ–є —З–∞—Б—В–Є. –≠—В–Є–Љ –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞–µ—В—Б—П —А–∞–Ј–љ–∞—П –≤—Л—Б–Њ—В–∞ –Є–Ј–і–∞–≤–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –Ј–≤—Г–Ї–∞. –Т —А—П–і–µ —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ –Є–Љ–µ–µ—В –Љ–µ—Б—В–Њ —Г —В—А–µ—Б–Ї—Г—З–µ–є –Њ–≥–љ–µ–≤–Ї–Є (Psophus stridulus), –љ–∞ –±–µ–і—А–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≥–ї–∞–і–Ї–Є–є –Ї–∞–љ—В, –∞ –±—Г–≥–Њ—А–Ї–Є —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—В—Б—П –љ–∞ –њ–µ—А–µ–і–љ–µ–є –ґ–Є–ї–Ї–µ –Ї—А—Л–ї–∞. –≠—В–Њ—В –≤–Є–і –Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і—А—Г–≥–Є–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –Є–Ј–і–∞–≤–∞—В—М –љ–∞ –ї–µ—В—Г –Ј–≤—Г–Ї–Є –Є–љ–Њ–≥–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–∞. –Я—А–Є –њ–Њ–ї–µ—В–µ –Њ–љ–Є –≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ —В—А–µ—Й–∞—В, –≤–Њ—Б–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—П –Ј–≤—Г–Ї, –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—Й–Є–є —В—А–µ—Б–Ї –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ–Њ–є —В—А–µ—Й–Њ—В–Ї–Є. –Ь–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ —Н—В–Њ–≥–Њ –Ј–≤—Г—З–∞–љ–Є—П –љ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —П—Б–µ–љ, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, –Њ–љ —Б–≤—П–Ј–∞–љ —Б –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є –ґ–Є–ї–Ї–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ї—А—Л–ї—М–µ–≤: –Њ–±—Л—З–љ–Њ —Г ¬Ђ—В—А–µ—Й–Њ—В–Њ–Ї¬ї —Б–Є–ї—М–љ–Њ —Г–њ–ї–Њ—Й–µ–љ—Л –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Њ–і–Њ–ї—М–љ—Л—Е –ґ–Є–ї–Њ–Ї –Ї—А—Л–ї—М–µ–≤. –Ш–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —З—В–Њ —Г –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ —Б–∞—А–∞–љ—З–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј–љ—Л—Е ¬Ђ–њ–µ—Б–µ–љ¬ї. –£ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–Ї—А—Л–ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—М–Ї–∞ (Chorthippus longicornis) –Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–∞—П ¬Ђ–њ–µ—Б–љ—П¬ї —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –Є–Ј 4вАФ14 –Њ–і–Є–љ–∞–Ї–Њ–≤—Л—Е —Б–ї–Њ–≥–Њ–≤, —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –њ–∞—Г–Ј–∞–Љ–Є, –Є –Ј–≤—Г—З–Є—В –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ —В–∞–Ї: —Ж—А—Н-—Ж—А—Н-—Ж—А—Н-—Ж—А—Н-—Ж—А—Н. –†–Є—В–Љ –њ–µ—Б–љ–Є –Љ–Њ–ґ–µ—В –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–µ–љ—П—В—М—Б—П –≤ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В –њ—А–Њ–≥—А–µ–≤–∞ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–∞: —З–µ–Љ –≤—Л—И–µ —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А–∞, —В–µ–Љ –±–Њ–ї—М—И–µ —З–∞—Б—В–Њ—В–∞ —А–Є—В–Љ–∞. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, –њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є –њ–µ—Б–љ–Є, —Г –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–Ї—А—Л–ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—М–Ї–∞ –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П –µ—Й–µ —В—А–Є –Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤—Л—Е –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–∞, –Њ—В–ї–Є—З–∞—О—Й–Є—Е—Б—П —З–∞—Б—В–Њ—В–Њ–є —А–Є—В–Љ–∞, –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –Є –Ј–≤—Г—З–∞–љ–Є–µ–Љ —Б–ї–Њ–≥–Њ–≤. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є—В—М ¬Ђ–њ–µ—Б–љ—О —Б–Њ–њ–µ—А–љ–Є–Ї–∞¬ї, ¬Ђ–њ—А–Є–Ј—Л–≤–љ—Г—О¬ї –Є ¬Ђ–Ї–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ—Г—О¬ї –њ–µ—Б–љ–Є. –Я–µ—А–≤–∞—П –Є–Ј –љ–Є—Е –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б–∞–Љ–µ—Ж —Б–ї—Л—И–Є—В –њ–µ—Б–љ—О –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ —Б–∞–Љ—Ж–∞ вАФ ¬Ђ—Б–Њ–њ–µ—А–љ–Є–Ї–∞¬ї, –≤—В–Њ—А–∞—П вАФ –њ—А–Є –≤—Б—В—А–µ—З–µ —Б —Б–∞–Љ–Ї–Њ–є, –∞ —В—А–µ—В—М—П вАФ –њ—А–Є —Б–њ–∞—А–Є–≤–∞–љ–Є–Є. –Ґ–Є–Љ–њ–∞–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –Њ—А–≥–∞–љ—Л –њ–Њ–Љ–µ—Й–∞—О—В—Б—П —Г —Б–∞—А–∞–љ—З–Њ–≤—Л—Е –њ–Њ –±–Њ–Ї–∞–Љ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –±—А—О—И–љ–Њ–≥–Њ —Б–µ–≥–Љ–µ–љ—В–∞, –њ–Њ–Ј–∞–і–Є –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–µ–≥–Њ—Б—П –љ–∞ –љ–µ–Љ –і—Л—Е–∞–ї—М—Ж–∞. –Ю–љ–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В —Б–Њ–±–Њ–є –Њ–Ї—А—Г–≥–ї—Л–µ –Є–ї–Є —Й–µ–ї–µ–≤–Є–і–љ—Л–µ –Њ—В–≤–µ—А—Б—В–Є—П, –Ј–∞—В—П–љ—Г—В—Л–µ –њ—А–Њ–Ј—А–∞—З–љ–Њ–є –±–∞—А–∞–±–∞–љ–љ–Њ–є –њ–µ—А–µ–њ–Њ–љ–Ї–Њ–є. –С–∞—А–∞–±–∞–љ–љ–∞—П –њ–µ—А–µ–њ–Њ–љ–Ї–∞ –Њ–±—А–∞–Љ–ї–µ–љ–∞ —Е–Є—В–Є–љ–Њ–≤—Л–Љ —Г—В–Њ–ї—Й–µ–љ–Є–µ–Љ, —Б–ї–µ–≥–Ї–∞ –љ–∞–ї–µ–≥–∞—О—Й–Є–Љ –љ–∞ –љ–µ–µ —Б–њ–µ—А–µ–і–Є –Є —Б–Ј–∞–і–Є. –Ш–Ј–љ—Г—В—А–Є –Ї –њ–µ—А–µ–њ–Њ–љ–Ї–µ –њ—А–Є–ї–µ–≥–∞–µ—В –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –≤–Њ–Ј–і—Г—И–љ—Л–є –Љ–µ—И–Њ–Ї —В—А–∞—Е–µ–є–љ–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–µ—В –µ–µ –≤ –љ–∞—В—П–љ—Г—В–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є. –Я–Њ-–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г, –≤ –љ–∞—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є –њ–µ—А–µ–њ–Њ–љ–Ї–Є –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—О—В —Г—З–∞—Б—В–Є–µ —В–∞–Ї–ґ–µ –і–≤–µ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –Љ—Л—И—Ж—Л. –£ —Б–∞—А–∞–љ—З–Њ–≤—Л—Е —Д–Њ—А–Љ–∞ —В–µ–ї–∞ –Є –Њ–Ї—А–∞—Б–Ї–∞ –µ–≥–Њ –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Њ–≤ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ –Њ—З–µ–љ—М —В–µ—Б–љ–Њ–Љ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–∞—Б–µ–Ї–Њ–Љ–Њ–≥–Њ –Є –Њ—В—А–∞–ґ–∞–µ—В –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —В–Њ–є —Б—А–µ–і—Л, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї—Б—П –Є –Њ–±–Є—В–∞–µ—В –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П —В–Њ—В –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–є –≤–Є–і. –Ґ–∞–Ї–Њ–µ —Б–Њ—З–µ—В–∞–љ–Є–µ –Љ–Њ—А—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е, –±–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є —Д–Є–Ј–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤ –≤–Є–і–∞, –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–µ–µ—Б—П –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–µ–є —Б—А–µ–і–Њ–є, –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–Њ–є. –Ц–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–µ —Д–Њ—А–Љ—Л —Б–∞—А–∞–љ—З–Њ–≤—Л—Е –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ—Л –≤ –і–≤–∞ –Ї–ї–∞—Б—Б–∞: –Њ–±–Є—В–∞—В–µ–ї–Є —А–∞—Б—В–µ–љ–Є–є, –Є–ї–Є —Д–Є—В–Њ—Д–Є–ї—Л, –Є –Њ–±–Є—В–∞—В–µ–ї–Є –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤ –љ–∞ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ—З–≤—Л, –Є–ї–Є –≥–µ–Њ—Д–Є–ї—Л. –°—А–µ–і–Є —Д–Є—В–Њ—Д–Є–ї–Њ–≤ —А–∞–Ј–ї–Є—З–∞—О—В —Е–Њ—А—В–Њ–±–Є–Њ–љ—В–Њ–≤ –Є —В–∞–Љ–љ–Њ-–±–Є–Њ–љ—В–Њ–≤. –Э–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–µ —Е–Њ—А—В–Њ–±–Є–Њ–љ—В—Л –Њ–±–Є—В–∞—О—В –≤ —В–Њ–ї—Й–µ —В—А–∞–≤—П–љ–Є—Б—В–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–∞ –Є –њ–Є—В–∞—О—В—Б—П –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Ј–ї–∞–Ї–∞–Љ–Є. –£ –љ–Є—Е —Б—В—А–Њ–є–љ–Њ–µ —Г–і–ї–Є–љ–µ–љ–љ–Њ–µ —В–µ–ї–Њ, –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ —Б–Њ —Б–Ї–Њ—И–µ–љ–љ—Л–Љ –ї–±–Њ–Љ; —Б–Њ–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Љ–µ–ґ–і—Г —И–Є—А–Є–љ–Њ–є –Є –≤—Л—Б–Њ—В–Њ–є —В–µ–ї–∞ –≤ –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–є –µ–≥–Њ —З–∞—Б—В–Є (–Є–љ–і–µ–Ї—Б —И/–≤) –≤—Б–µ–≥–і–∞ –љ–Є–ґ–µ –µ–і–Є–љ–Є—Ж—Л. –Т –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е —В–µ–ї–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Є–ї—М–љ–Њ —Г–і–ї–Є–љ–µ–љ–Њ –Є –Ї —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ –ї–Є—И–µ–љ–Њ –Ї—А—Л–ї—М–µ–≤, —З—В–Њ –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–∞–µ—В –њ–∞–ї–Њ—З–Ї–Њ–≤–Є–і–љ—Г—О —Д–Њ—А–Љ—Г, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ –Є–Љ–µ–µ—В –Љ–µ—Б—В–Њ —Г —О–ґ–љ–Њ–∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –њ–∞–ї–Њ—З–Ї–Њ–≤–Є–і–љ–Њ–є –Ї–Њ–±—Л–ї–Ї–Є (Cephalocoema lineata). –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤—Л —В–µ–ї–∞ —Е–Њ—А—В–Њ–±–Є–Њ–љ—В–Њ–≤ –≥–ї–∞–і–Ї–Є–µ, –ї–Є—И–µ–љ—Л –≥—А—Г–±–Њ–є —Б–Ї—Г–ї—М–њ—В—Г—А—Л –Є –Њ–Ї—А–∞—И–µ–љ—Л –њ–Њ–і —Ж–≤–µ—В –Ј–µ–ї–µ–љ–Њ–є –Є–ї–Є —Б—Г—Е–Њ–є —В—А–∞–≤—Л, —З–∞—Б—В–Њ —Б –њ—А–Њ–і–Њ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ–ї–Њ—Б–Ї–∞–Љ–Є –≤–і–Њ–ї—М —В–µ–ї–∞. –Ъ—А—Л–ї—М—П –Њ–±—Л—З–љ–Њ –±–µ—Б—Ж–≤–µ—В–љ—Л–µ, —А–µ–ґ–µ –Њ–Ї—А–∞—И–µ–љ—Л –≤ –±–ї–µ–і–љ—Л–µ —А–Њ–Ј–Њ–≤–∞—В—Л–µ –Є–ї–Є –Ј–µ–ї–µ–љ–Њ–≤–∞—В—Л–µ —В–Њ–љ–∞. –•–Њ—А—В–Њ-–±–Є–Њ–љ—В—Л —И–Є—А–Њ–Ї–Њ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ—Л –љ–∞ –ї—Г–≥–∞—Е, –≤ —Б—В–µ–њ—П—Е –Є —Б–∞–≤–∞–љ–љ–∞—Е, —В. –µ. —В–∞–Љ, –≥–і–µ –њ—А–µ–Њ–±–ї–∞–і–∞—О—В —В—А–∞–≤—П–љ–Є—Б—В—Л–µ —А–∞—Б—В–µ–љ–Є—П. –Ґ–Є–њ–Є—З–љ—Л–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–Љ —Е–Њ—А—В–Њ–±–Є–Њ–љ—В–Њ–≤ –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М —Б—В–µ–њ–љ–Њ–є –Ї–Њ–љ–µ–Ї (Euchorthippus pulvinatus), —И–Є—А–Њ–Ї–Њ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–љ—Л–є –≤ –Ї–Њ–≤—Л–ї—М–љ—Л—Е —Б—В–µ–њ—П—Е –Х–≤—А–Њ–њ—Л –Є –Р–Ј–Є–Є. –°—А–µ–і–Є —Е–Њ—А—В–Њ–±–Є–Њ–љ—В–Њ–≤ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –≤–Є–і—Л —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –≤—А–µ–і–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–∞. –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Е–Њ—А—В–Њ–±–Є–Њ–љ—В—Л –њ—А–µ–і–њ–Њ—З–Є—В–∞—О—В –њ–Є—В–∞—В—М—Б—П –љ–µ –Ј–ї–∞–Ї–∞–Љ–Є, –∞ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–ї–Є—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —В—А–∞–≤—П–љ–Є—Б—В—Л–Љ–Є —А–∞—Б—В–µ–љ–Є—П–Љ–Є; –Є—Е —В–∞–Ї –Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В —В—А–∞–≤–Њ—П–і–љ—Л–Љ–Є —Е–Њ—А—В–Њ–±–Є–Њ–љ—В–∞–Љ–Є. –°—О–і–∞ –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –≤–Є–і—Л –±–µ—Б–Ї—А—Л–ї—Л—Е –Ї–Њ–±—Л–ї–Њ–Ї –Ї–Њ–љ–Њ—Д–Є–Љ (–°–Њnophyma), —И–Є—А–Њ–Ї–Њ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–љ—Л—Е –≤ –≥–Њ—А–∞—Е –°—А–µ–і–љ–µ–є –Р–Ј–Є–Є, –Є —Ж–µ–ї—Л–є —А—П–і –і—А—Г–≥–Є—Е —Д–Њ—А–Љ. –£ —В—А–∞–≤–Њ—П–і–љ—Л—Е —Е–Њ—А—В–Њ–±–Є–Њ–љ—В–Њ–≤ —В—Г–ї–Њ–≤–Є—Й–µ –±–Њ–ї–µ–µ –Ї–Њ—А–µ–љ–∞—Б—В–Њ–µ, –∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞ —Б –Њ—В–≤–µ—Б–љ—Л–Љ –ї–±–Њ–Љ. –•–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–Њ, —З—В–Њ —Г –љ–Є—Е –≤–µ—А—Е–љ—П—П —З–µ–ї—О—Б—В—М –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ–∞ –Ї –њ–µ—А–µ—В–Є—А–∞–љ–Є—О –Є –њ–µ—А–µ–ґ–µ–≤—Л–≤–∞–љ–Є—О –Љ—П–≥–Ї–Є—Е –ї–Є—Б—В—М–µ–≤. –Т —А—П–і–µ —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤ –≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—В—Б—П –≤–Є–і—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Е–Њ—В—П –Є –Њ–±–Є—В–∞—О—В –≤ —В–Њ–ї—Й–µ —В—А–∞–≤—Л, –љ–Њ –љ–µ –Є–Ј–±–µ–≥–∞—О—В –Є –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л—Е –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤ –љ–∞ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ—З–≤—Л, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ –і–µ–ї–∞—О—В –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Ї—А–µ—Б—В–Њ–≤–Є—З–Ї–Є (Dociostaurus). –Ґ–∞–Ї–Є–µ —Б–∞—А–∞–љ—З–Њ–≤—Л–µ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В—Б—П —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ–Є —Е–Њ—А—В–Њ–±–Є–Њ–љ—В–∞–Љ–Є. –Я–Њ —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—О –Є —Д–Њ—А–Љ–µ —В–µ–ї–∞ –Њ–љ–Є —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–љ—Л–Љ–Є –Ї –≥–µ–Њ—Д–Є–ї–∞–Љ. –Т –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В —Е–Њ—А—В–Њ–±–Є–Њ–љ—В–Њ–≤, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л—Е —Б —В—А–∞–≤—П–љ–Є—Б—В–Њ–є —А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О, —В–∞–Љ–љ–Њ–±–Є–Њ–љ—В—Л –ґ–Є–≤—Г—В –љ–∞ –Ї—Г—Б—В–∞—А–љ–Є–Ї–∞—Е –Є –і–µ—А–µ–≤—М—П—Е. –Я—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ–Є—П –Ї —В–∞–Ї–Њ–Љ—Г –Њ–±—А–∞–Ј—Г –ґ–Є–Ј–љ–Є –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–∞—О—В—Б—П –≤ —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є—З–љ–Њ–є —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–µ –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ—Б—В–µ–є: —Г –љ–Є—Е –љ–∞–±–ї—О–і–∞–µ—В—Б—П –∞—Б–Є–Љ–Љ–µ—В—А–Є—П –≤ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Є –≥–Њ–ї–µ–љ–µ–є –Ј–∞–і–љ–Є—Е –љ–Њ–≥, –љ–∞ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —И–Є–њ—Л –і–ї–Є–љ–љ–µ–µ —И–Є–њ–Њ–≤ –љ–∞—А—Г–ґ–љ–Њ–≥–Њ —А—П–і–∞; –∞—Б–Є–Љ–Љ–µ—В—А–Є—З–љ—Л–Љ–Є –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –Є –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–Є–µ—Б—П –љ–∞ –ї–∞–њ–Ї–∞—Е –Ї–Њ–≥–Њ—В–Ї–Є, –Љ–µ–ґ–і—Г –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П —Б–Є–ї—М–љ–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–∞—П –њ—А–Є—Б–Њ—Б–Ї–∞. –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —В–∞–Љ–љ–Њ-–±–Є–Њ–љ—В—Л —В–µ—Б–љ–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ—Л —Б –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –≤–Є–і–∞–Љ–Є —А–∞—Б—В–µ–љ–Є–є. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –±–Њ–ї—М—И–∞—П —Б–∞–Ї—Б–∞—Г–ї–Њ–≤–∞—П –≥–Њ—А–±–∞—В–Ї–∞ (Dericorys albidula), –Ї–∞–Ї –Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і—А—Г–≥–Є–µ –≤–Є–і—Л —Н—В–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–∞ —Б —Б–∞–Ї—Б–∞—Г–ї–Њ–Љ. –Т –њ–µ—Б—З–∞–љ—Л—Е –њ—Г—Б—В—Л–љ—П—Е –°—А–µ–і–љ–µ–є –Р–Ј–Є–Є –≤ –≥–Њ–і—Л –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–Љ–љ–Њ–ґ–µ–љ–Є—П —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–µ–Ї–Њ–Љ–Њ–≥–Њ –Њ–љ–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б–Є–ї—М–љ–Њ –њ–±–≤—А–µ–ґ–і–∞—В—М —Б–∞–Ї—Б–∞—Г–ї. –Т—В–Њ—А–Њ–є –Ї–ї–∞—Б—Б –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л—Е —Д–Њ—А–Љ вАФ –≥–µ–Њ—Д–Є–ї—Л вАФ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–µ—В –≤ —Б–µ–±–µ —Б–∞—А–∞–љ—З–Њ–≤—Л—Е, –Њ–±–Є—В–∞—О—Й–Є—Е –Њ–±—Л—З–љ–Њ –љ–∞ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ—З–≤—Л, –Ј–∞–±–Є—А–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –љ–∞ —А–∞—Б—В–µ–љ–Є—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Є—В–∞–љ–Є—П. –Т –љ–µ–Љ —А–∞–Ј–ї–Є—З–∞—О—В –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л—Е –≥–µ–Њ—Д–Є–ї–Њ–≤ –Є —Б–Ї—А—Л—В–Њ–ґ–Є–≤—Г—Й–Є—Е –≥–µ–Њ—Д–Є–ї–Њ–≤ (–≥–µ—А–њ–µ—В–Њ–±–Є–Њ–љ—В–Њ–≤). –Ю—В–Ї—А—Л—В—Л–µ –≥–µ–Њ—Д–Є–ї—Л, –≤ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В —Е–Њ—А—В–Њ–±–Є–Њ–љ—В–Њ–≤, –Є–Љ–µ—О—В –±–Њ–ї–µ–µ —Г–њ–ї–Њ—Й–µ–љ–љ–Њ–µ —В–µ–ї–Њ —Б –Є–љ–і–µ–Ї—Б–Њ–Љ —И/–≤, –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞—О—Й–Є–Љ—Б—П –і–Њ –µ–і–Є–љ–Є—Ж—Л –Є –≤—Л—И–µ; —Г –љ–Є—Е –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Б–ї–∞–±–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В—Л, –∞ –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –Є —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—В –њ—А–Є—Б–Њ—Б–Ї–Є –Љ–µ–ґ–і—Г –Ї–Њ–≥–Њ—В–Ї–∞–Љ–Є. –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤—Л —В–µ–ї–∞ —Г –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л—Е –≥–µ–Њ—Д–Є–ї–Њ–≤ –њ–ї–Њ—В–љ—Л–µ, –Љ–Њ—А—Й–Є–љ–Є—Б—В—Л–µ, —З–∞—Б—В–Њ –њ–Њ–Ї—А—Л—В—Л –±—Г–≥–Њ—А–Ї–∞–Љ–Є. –Ю–Ї—А–∞—Б–Ї–∞ –Є—Е —В–µ–ї–∞ –Є –љ–∞–і–Ї—А—Л–ї–Є–є –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Ј–∞—Й–Є—В–љ–∞—П –Є —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г–µ—В —В–Њ–Љ—Г –Њ–±—Й–µ–Љ—Г —Д–Њ–љ—Г, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Њ–љ–Є –≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—В—Б—П. –Ч–∞–і–љ–Є–µ –Ї—А—Л–ї—М—П –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ —П—А–Ї–Њ –Њ–Ї—А–∞—И–µ–љ—Л, —Б —В–µ–Љ–љ—Л–Љ–Є, –±—А–Њ—Б–∞—О—Й–Є–Љ–Є—Б—П –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞ –њ–µ—А–µ–≤—П–Ј—П–Љ–Є. –Ґ–∞–Ї–Њ–µ —Б–Њ—З–µ—В–∞–љ–Є–µ –Њ–Ї—А–∞—Б–Њ–Ї –љ–∞–і–Ї—А—Л–ї–Є–є –Є –Ї—А—Л–ї—М–µ–≤ —Б—В–Њ–Є—В –≤ —В–µ—Б–љ–Њ–є —Б–≤—П–Ј–Є —Б –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л—Е –≥–µ–Њ—Д–Є–ї–Њ–≤. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ–і–Њ–є—В–Є —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ –Ї —Б–Є–і—П—Й–µ–Љ—Г –љ–∞—Б–µ–Ї–Њ–Љ–Њ–Љ—Г –Є –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є—В—М –µ–≥–Њ, —В–∞–Ї —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Њ–љ–Њ –Ј–∞–Љ–∞—Б–Ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ. –Ш –≤–і—А—Г–≥ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ –Њ–љ–Њ –≤—Л–ї–µ—В–∞–µ—В –њ—А—П–Љ–Њ –Є–Ј-–њ–Њ–і –љ–Њ–≥, –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞—П –Ї —Б–µ–±–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ —П—А–Ї–Є–Љ–Є —Д–ї–∞–≥–∞–Љ–Є —А–∞—Б–Ї—А—Л—В—Л—Е –Ї—А—Л–ї—М–µ–≤. –С—Л—Б—В—А–Њ –њ–µ—А–µ–ї–µ—В–µ–≤ –љ–∞ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ, –љ–∞—Б–µ–Ї–Њ–Љ–Њ–µ —В–∞–Ї –ґ–µ –≤–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ —Б–∞–і–Є—В—Б—П –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї—О –Є –≤–љ–Њ–≤—М –Є—Б—З–µ–Ј–∞–µ—В –Є–Ј –≥–ї–∞–Ј. –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≥–µ–Њ—Д–Є–ї—М–љ—Л–µ –≤–Є–і—Л —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ–ї–µ—В–∞ –Є–Ј–і–∞–≤–∞—В—М —В—А–µ—Б–Ї—Г—З–Є–µ –Ј–≤—Г–Ї–Є; —В–∞–Ї –і–µ–ї–∞—О—В —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ —В—А–µ—Й–Њ—В–Ї–Є (Bryodema, Angara cris), —В—А–µ—Б–Ї—Г—З–∞—П –Њ–≥–љ–µ–≤–Ї–∞, –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—Г—Б—В—Л–љ–љ–Є—Ж—Л (Sphingonotus) –Є –і—А. –Ы–µ—В—П—Й–Є–µ —П—А–Ї–Њ –Њ–Ї—А–∞—И–µ–љ–љ—Л–µ –≥–µ–Њ—Д–Є–ї—М–љ—Л–µ —Б–∞—А–∞–љ—З–Њ–≤—Л–µ –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞—О—В –Ї —Б–µ–±–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ, –Њ–Ї—А–∞—Б–Ї–Њ–є –Є –Ј–≤—Г–Ї–Њ–Љ, –љ–Њ, –Ї–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–∞–і—П—В—Б—П, –Њ–љ–Є –Є—Б—З–µ–Ј–∞—О—В –Є–Ј –≥–ї–∞–Ј –њ—А–µ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П, —П–≤–љ–Њ –і–µ–Ј–Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А—Г—П –µ–≥–Њ. –Т—Л—Б–Њ–Ї–∞—П –Ї—А–Є–њ—В–Є—З–љ–Њ—Б—В—М –Њ–Ї—А–∞—Б–Ї–Є –љ–∞—А—Г–ґ–љ—Л—Е –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Њ–≤ –ї–µ–≥–Ї–Њ –Њ–±—К—П—Б–љ—П–µ—В—Б—П —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –≥–Њ–Љ–Њ—Е—А–Њ–Љ–Є–Є, –≤—Л—А–∞–ґ–∞—О—Й–Є–Љ—Б—П –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –њ—А–Є —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–Є –ї–Є—З–Є–љ–Њ–Ї –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –≤–Є–і–∞ –љ–∞ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е —Д–Њ–љ–∞—Е –Є—Е –Њ–Ї—А–∞—Б–Ї–∞ –±—Г–і–µ—В —Б–Є–ї—М–љ–Њ –≤–∞—А—М–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Є –≤ –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–Љ —Б—З–µ—В–µ –≤ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –≤ —В–Њ–є –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–є –Љ–µ—А–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М —Д–Њ–љ—Г. –≠—В–Њ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є —Н–Ї—Б–њ–µ—А–Є–Љ–µ–љ—В–∞–Љ–Є, –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–≤—И–Є–Љ–Є—Б—П —Б —А–∞–Ј–љ—Л–Љ–Є —Б–∞—А–∞–љ—З–Њ–≤—Л–Љ–Є, –Є –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ —Б –≥–Њ–ї—Г–±–Њ–Ї—А—Л–ї–Њ–є –Ї–Њ–±—Л–ї–Ї–Њ–є (Oedipoda coerulescens). –Т–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ—Л–µ –≤ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –Њ–њ—Л—В–∞ —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А—Л —Н—В–Њ–≥–Њ –≤–Є–і–∞ –Є–Љ–Є—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –Њ–Ї—А–∞—Б–Ї—Г –њ–Њ—З–≤—Л, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ–љ–Є –≤—Л—А–Њ—Б–ї–Є, –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–∞—П —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —З–µ—А–љ—Л–є, –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–≤–∞—В—Л–є –Є–ї–Є —Б–µ—А—Л–є –Њ—В—В–µ–љ–Њ–Ї. –Ю—В–Ї—А—Л—В—Л–µ –≥–µ–Њ—Д–Є–ї—Л –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Њ–±–Є—В–∞—В–µ–ї–Є –њ—Г—Б—В—Л–љ—М –Є –њ–Њ–ї—Г–њ—Г—Б—В—Л–љ—М; –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є —Н—В–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ—Л, –≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—Й–Є–µ—Б—П –≤ —Б—В–µ–њ—П—Е –Є–ї–Є –≤ –ї–µ—Б–љ–Њ–є –Ј–Њ–љ–µ, –њ—А–µ–і–њ–Њ—З–Є—В–∞—О—В –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л–µ, —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –њ—А–Њ–≥—А–µ–≤–∞–µ–Љ—Л–µ –Љ–µ—Б—В–∞ —Б —А–∞–Ј—А–µ–ґ–µ–љ–љ–Њ–є —А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О –љ–∞ –Њ–±–љ–∞–ґ–µ–љ–Є—П—Е –≥–Њ—А–љ—Л—Е –њ–Њ—А–Њ–і, —Б–Њ–ї–Њ–љ—З–∞–Ї–∞—Е, –≥–∞–ї–µ—З–љ–Є–Ї–∞—Е –њ–Њ –±–µ—А–µ–≥–∞–Љ —А–µ–Ї –Є —В. –і. –°—А–µ–і–Є –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л—Е –≥–µ–Њ—Д–Є–ї–Њ–≤ –Њ—Б–Њ–±–Њ –Њ—В–ї–Є—З–∞—О—В –њ–µ—В—А–Њ–±–Є–Њ–љ—В–Њ–≤ –Є–њ—Б–∞–Љ–Љ–Њ–±–Є–Њ–љ—В–Њ–≤. –Я–µ—В—А–Њ–±–Є–Њ–љ—В—Л, –Є–ї–Є –Ї–∞–Љ–љ–µ–ї—О–±—Л, –Њ–±–Є—В–∞—О—В –љ–∞ –Ї–∞–Љ–µ–љ–Є—Б—В—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞—Е, —З–∞—Й–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –љ–∞ —Б–Ї–ї–Њ–љ–∞—Е –≥–Њ—А. –£ –љ–Є—Е –±–Њ–ї–µ–µ —А–µ–Ј–Ї–Њ, —З–µ–Љ —Г –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л—Е –≥–µ–Њ—Д–Є–ї–Њ–≤, –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–∞ –њ–ї–Њ—В–љ–Њ—Б—В—М –Є —Б–Ї—Г–ї—М–њ—В—Г—А–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Њ–≤. –Ґ–µ–ї–Њ –Њ—З–µ–љ—М —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–µ –Є —Г–Ї–Њ—А–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–µ, –≤–∞–ї—М–Ї–Њ–≤–∞—В–Њ–µ; –њ–µ—А–µ–і–љ–µ—Б–њ–Є–љ–Ї–∞ –Њ–±—Л—З–љ–Њ –≤—Л—Б–Њ–Ї–∞—П, –≤ —А—П–і–µ —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤ —Б —Б–Є–ї—М–љ–Њ –њ—А–Є–њ–Њ–і–љ—П—В—Л–Љ –Ї–Є–ї–µ–Љ, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ –Є–Љ–µ–µ—В –Љ–µ—Б—В–Њ, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Г —Б–∞–Ї—Б–µ—В–∞–љ–Є–є (Saxetania), —И–Є—А–Њ–Ї–Њ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–љ—Л—Е –≤ —Б–µ–≤–µ—А–љ—Л—Е –≥–Њ—А–∞—Е –Ш—А–∞–љ–∞ –Є –Р—Д–≥–∞–љ–Є—Б—В–∞–љ–∞, –∞ —Г –љ–∞—Б –≤ –Ъ–Њ–њ–µ—В-–Ф–∞–≥–µ –Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –і—А—Г–≥–Є—Е –≥–Њ—А–љ—Л—Е —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞—Е –°—А–µ–і–љ–µ–є –Р–Ј–Є–Є. –£ –њ–µ—В—А–Њ–±–Є–Њ–љ—В–Њ–≤ –Њ–±—Л—З–љ–Њ —А–µ–і—Г—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ –ї–µ—В–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –∞–њ–њ–∞—А–∞—В, –∞ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –Њ—З–µ–љ—М –Ј–∞–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ—Л. –Ч–∞—В–Њ –Ї—А–Є–њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Њ–Ї—А–∞—Б–Ї–∞ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–∞ –Њ—З–µ–љ—М —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Є –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Њ—В—А–∞–ґ–∞–µ—В —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є–Ї—Г —Д–Њ–љ–∞ –Ї–∞–Љ–µ–љ–Є—Б—В—Л—Е —Б–Ї–ї–Њ–љ–Њ–≤. –Ш–љ—Л–µ –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ–Є—П —Г –њ—Б–∞–Љ–Љ–Њ–±–Є–Њ–љ—В–Њ–≤ вАФ –Њ–±–Є—В–∞—В–µ–ї–µ–є –њ–µ—Б—З–∞–љ—Л—Е –Љ–∞—Б—Б–Є–≤–Њ–≤, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —П—А–Ї–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –≤ –њ–µ—Б—З–∞–љ—Л—Е –њ—Г—Б—В—Л–љ—П—Е. –Ъ –љ–Є–Љ –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М –љ—Г–ґ–љ–Њ –Њ—В–љ–µ—Б—В–Є –≤–Є–і—Л –њ–µ—Б—З–∞–љ–Њ–Ї (Hyalorrhipis) –Є —В–Њ–љ–Ї–Њ—И–њ–Њ—А–Њ–≤ (Leptopternis). –Ш—Е –Њ–Ї—А–∞—Б–Ї–∞ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Є–Љ–Є—В–Є—А—Г–µ—В –Њ–±—Й–Є–є —В–Њ–љ –Є —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є—З–љ—Г—О –Ј–µ—А–љ–Є—Б—В–Њ—Б—В—М –њ–µ—Б—З–∞–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–±—Б—В—А–∞—В–∞. –°–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л –Є—Е –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ–Є—П –Ї —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –Љ–µ—Б—В–Њ–Њ–±–Є—В–∞–љ–Є—О: —Г –њ—Б–∞–Љ–Љ–Њ–±–Є–Њ–љ—В–Њ–≤ —Б–Є–ї—М–љ–Њ —Г–і–ї–Є–љ–µ–љ—Л —И–њ–Њ—А—Л –љ–∞ –≥–Њ–ї–µ–љ—П—Е –Ј–∞–і–љ–Є—Е –љ–Њ–≥, —З—В–Њ –Њ–±–ї–µ–≥—З–∞–µ—В –Њ—В—В–∞–ї–Ї–Є–≤–∞–љ–Є–µ –љ–∞ —Б—Л–њ—Г—З–µ–Љ –њ–µ—Б–Ї–µ –њ—А–Є –њ—А—Л–ґ–Ї–µ. –Т –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л—Е –≥–µ–Њ—Д–Є–ї–Њ–≤ –≥–µ—А–њ–µ—В–Њ–±–Є–Њ–љ—В—Л –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В —Б–Њ–±–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Л, –Њ–±–Є—В–∞—О—Й–Є–µ –љ–∞ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ—З–≤—Л, –Ј–∞–љ—П—В–Њ–є —А–∞–Ј—А–µ–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ —В—А–∞–≤—П–љ–Є—Б—В—Л–Љ –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Њ–Љ, —Б–њ–∞–і–Њ–Љ –ї–Є—Б—В–≤—Л –Є–ї–Є –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є —А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Њ—Б—В–∞—В–Ї–∞–Љ–Є. –Ш—Е –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ –≤—Б—В—А–µ—В–Є—В—М –љ–∞ —Г–≤–ї–∞–ґ–љ–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ–µ—Б–Ї–µ –њ–Њ –±–µ—А–µ–≥–∞–Љ –≤–Њ–і–Њ–µ–Љ–Њ–≤. –Ю–љ–Є –Њ—З–µ–љ—М —В—А–µ–±–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ—Л –Ї –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г —Г–≤–ї–∞–ґ–љ–µ–љ–Є—О. –Ю–±—Л—З–љ–Њ —Н—В–Њ –Љ–µ–ї–Ї–Є–µ —Д–Њ—А–Љ—Л —Б –≤–µ—А–µ—В–µ–љ–Њ–≤–Є–і–љ—Л–Љ —В–µ–ї–Њ–Љ, —Б—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ –Њ—В –Ј–∞–і–љ–µ–≥—А—Г–і–Є –≤–њ–µ—А–µ–і –Є –љ–∞–Ј–∞–і, –Њ–Ї—А–∞—И–µ–љ–љ—Л–Љ –≤ –Ј–∞—Й–Є—В–љ—Л–µ, —З–∞—Б—В–Њ —Б–µ—А–Њ–≤–∞—В—Л–µ —В–Њ–љ–∞. –Ґ–Є–њ–Є—З–љ—Л–Љ–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –≥–µ—А–њ–µ—В–Њ–±–Є–Њ–љ—В–Њ–≤ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –≤–Є–і—Л —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–µ–Љ–µ–є—Б—В–≤–∞ –њ—А—Л–≥—Г–љ—З–Є–Ї–Њ–≤, –Є–ї–Є —В–µ—В—А–Є–≥–Є–і (Tetrigidae). –Т—Б–µ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–љ—Л–µ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є —Б–∞—А–∞–љ—З–Њ–≤—Л–µ –Є–Љ–µ—О—В –≤ –≥–Њ–і—Г –Њ–і–љ—Г –≥–µ–љ–µ—А–∞—Ж–Є—О, –њ—А–Є—З–µ–Љ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –Є–Ј –љ–Є—Е –Ј–Є–Љ—Г–µ—В –≤ —Д–∞–Ј–µ —П–є—Ж–∞. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—В –≤–Є–і—Л, –і–∞—О—Й–Є–µ –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –≥–Њ–і–∞ 2вАФ3 –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П. –Ф–ї—П —Б–∞—А–∞–љ—З–Њ–≤—Л—Е, —В–∞–Ї –ґ–µ –Ї–∞–Ї –Є –і–ї—П –і—А—Г–≥–Є—Е –њ—А—П–Љ–Њ–Ї—А—Л–ї—Л—Е, —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–Њ —Б–њ–µ—А–Љ–∞—В–Њ—Д–Њ—А–љ–Њ–µ –Њ–њ–ї–Њ - –і–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ; —Б–њ–µ—А–Љ–∞—В–Њ—Д–Њ—А—Л –Є–Љ–µ—О—В –≤–Є–і –Є–ї–Є –њ—Г–Ј—Л—А–µ–≤–Є–і–љ—Л—Е —А–µ–Ј–µ—А–≤—Г–∞—А–Њ–≤ —Б –і–ї–Є–љ–љ–Њ–є –≤—Л–≤–Њ–і–љ–Њ–є —В—А—Г–±—З–∞—В–Њ–є —З–∞—Б—В—М—О, –Є–ї–Є –Њ–Ї—А—Г–≥–ї—Л—Е –±–∞–ї–ї–Њ–љ–Њ–≤. –Я—А–Є —Б–њ–∞—А–Є–≤–∞–љ–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–µ—В—Б—П –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е (–і–Њ 20) —З–∞—Б–Њ–≤, —Б–∞–Љ–µ—Ж –≤–≤–Њ–і–Є—В —Б–њ–µ—А–Љ–∞—В–Њ—Д–Њ—А—Л —Б–Њ —Б–њ–µ—А–Љ–Є—П–Љ–Є –≤ –њ–Њ–ї–Њ–≤—Л–µ –њ—Г—В–Є —Б–∞–Љ–Ї–Є. –Я—А–µ–Њ–±–ї–∞–і–∞—О—Й–µ–µ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –≤–Є–і–Њ–≤ –Њ—В–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–µ—В —П–є—Ж–∞ –≤ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–љ—Л–є —Б–ї–Њ–є –њ–Њ—З–≤—Л, –њ—А–Њ–Ї–∞–њ—Л–≤–∞—П –≤ –љ–µ–Љ —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–≥–Њ, —Б–Њ—Б—В–Њ—П—Й–µ–≥–Њ –Є–Ј —З–µ—В—Л—А–µ—Е —Б—В–≤–Њ—А–Њ–Ї —П–є—Ж–µ–Ї–ї–∞–і–∞ —Е–Њ–і. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Б–∞–Љ–Ї–∞ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–∞–µ—В —Б–Є–ї—М–љ–Њ —А–∞—Б—В—П–≥–Є–≤–∞—О—Й–µ–µ—Б—П –±—А—О—И–Ї–Њ –≤ –Ј–µ–Љ–ї—О –Є –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞–µ—В –њ–Њ—А—Ж–Є—О —П–Є—Ж, –≤–Ј–≤–µ—И–µ–љ–љ—Л—Е –≤ –Њ—Б–Њ–±–Њ–є –њ–µ–љ–Є—Б—В–Њ–є –ґ–Є–і–Ї–Њ—Б—В–Є. –≠—В–Є –њ–µ–љ–Є—Б—В—Л–µ –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–Є—П, –Ј–∞—Б—В—Л–≤–∞—П, –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ —Ж–µ–Љ–µ–љ—В–Є—А—Г—О—В —З–∞—Б—В–Є—Ж—Л –Ј–µ–Љ–ї–Є; –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–µ–є –Ї–ї–∞–і–Ї—Г, –≤—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ —З–µ–≥–Њ —Д–Њ—А–Љ–Є—А—Г–µ—В—Б—П —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–∞—П –Ї—Г–±—Л—И–Ї–∞, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–∞—П —Б–Њ–±–Њ–є –Ї–∞–њ—Б—Г–ї—Г, —З–∞—Б—В–Њ —Б —В–≤–µ—А–і—Л–Љ–Є –Ј–µ–Љ–ї–Є—Б—В—Л–Љ–Є —Б—В–µ–љ–Ї–∞–Љ–Є, –≤–љ—Г—В—А–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–Љ–µ—Й–∞—О—В—Б—П —П–є—Ж–∞. –Т –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е –Ї—Г–±—Л—И–Ї–Є –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –њ—А–Є–Ї—А—Л—В—Л –Њ—Б–Њ–±–Њ–є –Ї—А—Л—И–µ—З–Ї–Њ–є. –Т–Њ–Њ–±—Й–µ —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–∞ –Ї—Г–±—Л—И–µ–Ї, –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–Є—Е—Б—П –≤ –љ–Є—Е —П–Є—Ж, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —З–Є—Б–ї–Њ –Њ—В–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–µ–Љ—Л—Е —Б–∞–Љ–Ї–Њ–є –Ї—Г–±—Л—И–µ–Ї —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ–Њ —Г —А–∞–Ј–љ—Л—Е –≤–Є–і–Њ–≤. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Г –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –≤–Є–і–Њ–≤ —В—А–∞–≤—П–љ–Њ–Ї (Stenobothrus) —Б—В–µ–љ–Ї–Є –Ї—Г–±—Л—И–Ї–Є –Є–љ–Ї—А—Г—Б—В–Є—А—Г—О—В—Б—П —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —Н–Ї—Б–Ї—А–µ–Љ–µ–љ—В–∞–Љ–Є. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Е–Њ—А—В–Њ–±–Є–Њ–љ—В—Л –Њ—В–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞—О—В —П–є—Ж–∞ –љ–∞ —А–∞—Б—В–µ–љ–Є—П –Є–ї–Є –≤–љ—Г—В—А—М –Є—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–≤. –Ъ–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–Ї—А—Л–ї—Л–є –Ј–µ–ї–µ–љ—З—Г–Ї (Euthystira brachyptera), –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –њ–Њ–Љ–µ—Й–∞–µ—В –Ї—Г–±—Л—И–Ї—Г –Љ–µ–ґ–і—Г –ї–Є—Б—В—М—П–Љ–Є –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –Ї–Њ—А–љ–µ–є —А–∞—Б—В–µ–љ–Є—П –Є–ї–Є –≤ –Њ–њ–∞–≤—И—Г—О –ї–Є—Б—В–≤—Г; –љ–µ–њ–∞—А–љ—Л–є –Ј–µ–ї–µ–љ—З—Г–Ї (Chrysochraon dispar) –Њ—В–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–µ—В —П–є—Ж–∞ –≤ —Б—В–µ–±–ї–Є –Љ–∞–ї–Є–љ—Л –Є –і—А—Г–≥–Є—Е —А–∞—Б—В–µ–љ–Є–є. –†–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –Ј–∞—А–Њ–і—Л—И–∞ –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П —Б—А–∞–Ј—Г –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ—В–Ї–ї–∞–і–Ї–Є —П–Є—Ж, –љ–Њ –Ј–∞—В–µ–Љ —Г –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–∞ –љ–∞—И–Є—Е –≤–Є–і–Њ–≤ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –µ—Й–µ –і–Њ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П —Е–Њ–ї–Њ–і–Њ–≤ –Є –≤–Њ–Ј–Њ–±–љ–Њ–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤–µ—Б–љ–Њ–є –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–µ—А–µ–Ј–Є–Љ–Њ–≤–Ї–Є; —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П —Н–Љ–±—А–Є–Њ–љ–∞–ї–≤–љ–∞—П –і–Є–∞–њ–∞—Г–Ј–∞. –Ю—В—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ —Б–∞—А–∞–љ—З–Њ–≤—Л—Е –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –≤–µ—Б–љ–Њ–є –њ–Њ—Б–ї–µ —Б—В–∞–Є–≤–∞–љ–Є—П —Б–љ–µ–≥–∞ –Є –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–≥—А–µ–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ—З–≤—Л. –Т—Л—Е–Њ–і—П—Й–∞—П –Є–Ј —П–є—Ж–∞ –ї–Є—З–Є–љ–Ї–∞ –Є–Љ–µ–µ—В —З–µ—А–≤–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Г—О —Д–Њ—А–Љ—Г. –£ –љ–µ–µ –µ—Б—В—М –Њ—Б–Њ–±—Л–є –Ї—А–∞—В–Ї–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–Є—А—Г—О—Й–Є–є –Њ—А–≥–∞–љ вАФ –њ—Г–ї—М—Б–Є—А—Г—О—Й–Є–є –њ—Г–Ј—Л—А—М, —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Њ–љ–∞ —А–∞–Ј–і–≤–Є–≥–∞–µ—В —З–∞—Б—В–Є—Ж—Л –њ–Њ—З–≤—Л –Є, —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞—П —З–µ—А–≤–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П, –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В –љ–∞ –µ–µ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М, –≥–і–µ —Б—А–∞–Ј—Г –ї–Є–љ—П–µ—В –Є –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –≤ –ї–Є—З–Є–љ–Ї—Г –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞. –Ю—В—А–Њ–і–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –ї–Є—З–Є–љ–Ї–Є —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –Є–Љ–µ—О—В –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ–Њ-–±–µ–ї—Г—О –Њ–Ї—А–∞—Б–Ї—Г —В–µ–ї–∞, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ, —З–∞—Б–∞ —З–µ—А–µ–Ј 2вАФ3, —В–µ–Љ–љ–µ—О—В. –Ґ–µ–њ–µ—А—М –Њ–љ–Є —Г–ґ–µ –њ–Њ—Е–Њ–ґ–Є –љ–∞ –≤–Ј—А–Њ—Б–ї–Њ–µ —Б–∞—А–∞–љ—З–Њ–≤–Њ–µ, –Њ—В–ї–Є—З–∞—П—Б—М –Њ—В –љ–µ–≥–Њ –Љ–µ–љ—М—И–Є–Љ–Є —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞–Љ–Є, –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ–Љ –Ї—А—Л–ї—М–µ–≤ –Є —Г–Љ–µ–љ—М—И–µ–љ–љ—Л–Љ —З–Є—Б–ї–Њ–Љ —З–ї–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Г—Б–Є–Ї–Њ–≤ (–љ–µ –±–Њ–ї–µ–µ 13). –Ш–љ–Њ–≥–і–∞ —Г –љ–Є—Е –љ–∞–Љ–µ—З–∞—О—В—Б—П –Ї—А—Л–ї–Њ–≤—Л–µ –Ј–∞—З–∞—В–Ї–Є –≤ –≤–Є–і–µ —Б–ї–µ–≥–Ї–∞ –Њ—В—В—П–љ—Г—В—Л—Е –љ–Є–ґ–љ–Є—Е –Ј–∞–і–љ–Є—Е —Г–≥–ї–Њ–≤ –Ј–∞–і–љ–µ—Б–њ–Є–љ–Ї–Є. –Ы–Є—З–Є–љ–Њ—З–љ–Њ–µ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –≤ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В –≤–Є–і–∞ —Б–∞—А–∞–љ—З–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Є —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є —Б—А–µ–і—Л –і–ї–Є—В—Б—П 30вАФ40 –і–љ–µ–є. –Ч–∞ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –ї–Є—З–Є–љ–Ї–Є –ї–Є–љ—П—О—В 4вАФ5 —А–∞–Ј, –њ—А–Є—З–µ–Љ —Б –Ї–∞–ґ–і–Њ–є –ї–Є–љ—М–Ї–Њ–є —Г –љ–Є—Е —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞—О—В—Б—П —А–∞–Ј–Љ–µ–љ—Л —В–µ–ї–∞ –Є –Ї—А—Л–ї–Њ–≤—Л—Е –Ј–∞—З–∞—В–Ї–Њ–≤, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–∞—А–∞—Б—В–∞–µ—В –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ —З–ї–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Г—Б–Є–Ї–Њ–≤. –£ –ї–Є—З–Є–љ–Њ–Ї –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞ –Ї—А—Л–ї–Њ–≤—Л–µ –Ј–∞—З–∞—В–Ї–Є —Г–ґ–µ —П—Б–љ–Њ –Ј–∞–Љ–µ—В–љ—Л –≤ –љ–Є–ґ–љ–Є—Е –Ј–∞–і–љ–Є—Е —Г–≥–ї–∞—Е —Б—А–µ–і–љ–µ - –Є –Ј–∞–і–љ–µ—Б–њ–Є–љ–Ї–Є, –љ–Њ –љ–∞ –љ–Є—Е –µ—Й–µ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—В –ґ–Є–ї–Ї–Є; —З–Є—Б–ї–Њ —З–ї–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Г—Б–Є–Ї–Њ–≤ —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –і–Њ 15вАФ17, –∞ –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –і–Њ 18вАФ19. –£ –ї–Є—З–Є–љ–Њ–Ї —В—А–µ—В—М–µ–≥–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞ –Ї—А—Л–ї–Њ–≤—Л–µ –Ј–∞—З–∞—В–Ї–Є –Њ—В—В—П–≥–Є–≤–∞—О—В—Б—П –µ—Й–µ —Б–Є–ї—М–љ–µ–µ –Є –љ–∞ –љ–Є—Е —П—Б–љ–Њ —А–∞–Ј–ї–Є—З–∞—О—В—Б—П –ґ–Є–ї–Ї–Є. –Ф–ї—П –ї–Є—З–Є–љ–Њ–Ї —З–µ—В–≤–µ—А—В–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–Њ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Ї—А—Л–ї–Њ–≤—Л—Е –Ј–∞—З–∞—В–Ї–Њ–≤ –љ–∞ —Б–њ–Є–љ–µ –≤ –≤–Є–і–µ —В—А–µ—Г–≥–Њ–ї—М–љ—Л—Е, –љ–µ –њ—А–µ–≤—Л—И–∞—О—Й–Є—Е –њ–Њ –і–ї–Є–љ–µ –њ–µ—А–µ–і–љ–µ—Б–њ–Є–љ–Ї—Г –ї–Њ–њ–∞—Б—В–Є–љ–Њ–Ї, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ—П—П –њ–∞—А–∞ (–Ј–∞—З–∞—В–Ї–Є –љ–∞–і–Ї—А—Л–ї–Є–є) –Ї–Њ—А–Њ—З–µ –Є —Г–ґ–µ –Ї—А—Л–ї—М–µ–≤. –І–Є—Б–ї–Њ —З–ї–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Г—Б–Є–Ї–Њ–≤ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–µ—В –љ–∞—А–∞—Б—В–∞—В—М, –і–Њ—Е–Њ–і—П –≤ —А—П–і–µ —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤ –і–Њ 22. –£ –ї–Є—З–Є–љ–Ї–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–Њ (–њ—П—В–Њ–≥–Њ) –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞ –Њ–±–µ –њ–∞—А—Л –Ј–∞—З–∞—В–Ї–Њ–≤ –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞—О—В –Њ–і–Є–љ–∞–Ї–Њ–≤–Њ–є –і–ї–Є–љ—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Є–ї–Є —А–∞–≤–љ–∞ –і–ї–Є–љ–µ –њ–µ—А–µ–і–љ–µ—Б–њ–Є–љ–Ї–Є, –Є–ї–Є —Г–ґ–µ –њ—А–µ–≤—Л—И–∞–µ—В –µ–µ. –°—А–µ–і–Є —Б–∞—А–∞–љ—З–Њ–≤—Л—Е –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –≤–Є–і—Л —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –Њ–њ–∞—Б–љ—Л–Љ–Є –≤—А–µ–і–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–∞, –≤—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ —З–µ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –і–∞–≤–љ–Њ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї –љ–∞ –љ–Є—Е –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ. –Э–∞ —Д—А–µ—Б–Ї–∞—Е –Є –њ–∞–њ–Є—А—Г—Б–∞—Е, –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л—Е –≤ –і—А–µ–≤–љ–µ–Љ –Х–≥–Є–њ—В–µ –µ—Й–µ –Ј–∞ 3000 –ї–µ—В –і–Њ –љ–∞—И–µ–є —Н—А—Л, —Г–ґ–µ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–∞–ї–∞—Б—М —Б–∞—А–∞–љ—З–∞, –∞ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П –њ—А–Є—З–Є–љ—П–µ–Љ—Л—Е –µ—О –±–µ–і—Б—В–≤–Є–є –≤ –Х–≥–Є–њ—В–µ, –Ы–Є–≤–Є–Є –Є –Я–∞–ї–µ—Б—В–Є–љ–µ –і–∞—В–Є—А—Г—О—В—Б—П 1490вАФ904 –≥–Њ–і–∞–Љ–Є –і–Њ –љ–∞—И–µ–є —Н—А—Л. –°–∞—А–∞–љ—З–Њ–≤—Л–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –љ–µ –њ–Њ—В–µ—А—П–ї —Б–≤–Њ–µ–є –∞–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Є –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –љ–∞ –≤—Б–µ—Е –Ї–Њ–љ—В–Є–љ–µ–љ—В–∞—Е —Н—В–Є –љ–∞—Б–µ–Ї–Њ–Љ—Л–µ –µ–ґ–µ–≥–Њ–і–љ–Њ –љ–∞–љ–Њ—Б—П—В –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–є —Г—Й–µ—А–± —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤—Г. –Ф–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ —Г–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ –≤ 23 –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л—Е —И—В–∞—В–∞—Е –°–®–Р –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і —Б 1925 –њ–Њ 1949 –≥–Њ–і –µ–ґ–µ–≥–Њ–і–љ—Л–µ –њ–Њ—В–µ—А–Є –Њ—В —Б–∞—А–∞–љ—З–Њ–≤—Л—Е –њ—А–µ–≤—Л—И–∞–ї–Є 31 –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ –і–Њ–ї–ї–∞—А–Њ–≤. –Т—Л—Б–Њ–Ї–∞—П –≤—А–µ–і–Њ–љ–Њ—Б–љ–Њ—Б—В—М —Н—В–Є—Е –љ–∞—Б–µ–Ї–Њ–Љ—Л—Е –Њ–±—К—П—Б–љ—П–µ—В—Б—П –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —В–µ–Љ, —З—В–Њ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤–Є–і—Л —Б–∞—А–∞–љ—З–Њ–≤—Л—Е —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л –њ–µ—А–Є–Њ–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є –і–∞–≤–∞—В—М –≤—Б–њ—Л—И–Ї–Є –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–Љ–љ–Њ–ґ–µ–љ–Є—П. –Т 1928 –≥–Њ–і—Г –≤ –Ы–Њ–љ–і–Њ–љ–µ –±—Л–ї —Б–Њ–Ј–і–∞–љ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–є –Я—А–Њ—В–Є–≤–Њ—Б–∞—А–∞–љ—З–Њ–≤—Л–є —Ж–µ–љ—В—А, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Б—В–∞–ї –љ–∞—Г—З–љ–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–µ–є –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П. –Ч–і–µ—Б—М –Є–Ј—Г—З–∞—О—В—Б—П –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–Љ–љ–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–Є—Е –≤–Є–і–Њ–≤ –≤—А–µ–і–љ—Л—Е —Б–∞—А–∞–љ—З–Њ–≤—Л—Е –Є —А–∞–Ј—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞—О—В—Б—П –љ–Њ–≤—Л–µ –Љ–µ—В–Њ–і—Л –±–Њ—А—М–±—Л —Б –љ–Є–Љ–Є. –° 1961 –≥–Њ–і–∞ –њ–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є—О —Б –Я—А–Њ–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Є —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ-—Е–Њ–Ј—П–є—А—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–µ–є –Ю–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–љ—Л—Е —Ж–Є–і–Є–є –≤ –Я—А–Њ—В–Є–≤–Њ—Б–∞—А–∞–љ-—З–Њ–≤–Њ–Љ —Ж–µ–љ—В—А–µ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–∞ –Њ—Б–Њ–±–∞—П –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–∞—П —Б–ї—Г–ґ–±–∞ –њ–Њ –њ—Г—Б—В—Л–љ–љ–Њ–є —Б–∞—А–∞–љ—З–µ. –Т –µ–µ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≤—Е–Њ–і–Є—В –љ–∞—Г—З–љ–∞—П –Њ–±—А–∞–±–Њ—В–Ї–∞ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –≤—А–µ–і–Є—В–µ–ї–µ, –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞—О—Й–Є—Е –Є–Ј –≤—Б–µ—Е —Б—В—А–∞–љ –Љ–Є—А–∞. –Ф–∞–≤–љ–Њ —Г–ґ–µ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ –≤—А–µ–і–љ—Л—Е —Б–∞—А–∞–љ—З–Њ–≤—Л—Е –і–µ–ї–Є—В—М –љ–∞ —Б—В–∞–і–љ—Л—Е, –Є–љ–∞—З–µ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л—Е —Б–∞—А–∞–љ—З–Њ–є, –Є –љ–µ—Б—В–∞–і–љ—Л—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Є–Љ–µ–љ—Г—О—В –Ї–Њ–±—Л–ї–Ї–∞–Љ–Є. –°—В–∞–і–љ—Л–µ –≤–Є–і—Л (–њ–µ—А–µ–ї–µ—В–љ–∞—П —Б–∞—А–∞–љ—З–∞, –Љ–∞—А–Њ–Ї–Ї—Б–Ї–∞—П —Б–∞—А–∞–љ—З–∞, –њ—Г—Б—В—Л–љ–љ–∞—П —Б–∞—А–∞–љ—З–∞, –Є–ї–Є —Б—Е–Є—Б—В–Њ—Ж–µ—А–Ї–∞, –Ї—А–∞—Б–љ–∞—П —Б–∞—А–∞–љ—З–∞ –Є –і—А.) –њ—А–Є –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–Љ —А–∞–Ј–Љ–љ–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –ґ–Є–≤—Г—В —Б–Ї—А—Л—В–Њ, –≥—А—Г–њ–њ–Є—А—Г—П—Б—М –≤ –Ї—Г–ї–Є–≥–Є (—Б–Ї–Њ–њ–ї–µ–љ–Є—П –ї–Є—З–Є–љ–Њ–Ї) –Є–ї–Є —Б—В–∞–Є (—Б–Ї–Њ–њ–ї–µ–љ–Є—П –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л—Е). –Т—Б–µ–Љ —Б–∞—А–∞–љ—З–Њ–≤—Л–Љ –≤ —В–Њ–є –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–є –Љ–µ—А–µ —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞ –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є, –≤—Л—А–∞–ґ–∞—О—Й–Є–µ—Б—П –≤ –≤–Є–і–µ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–Њ–≤ –Є–ї–Є –њ–µ—А–µ–ї–µ—В–Њ–≤. –•–Њ—А—В–Њ–±–Є–Њ–љ—В—Л —А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞—О—В –≤–µ—А—В–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л–µ –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є, –њ–µ—А–µ–і–≤–Є–≥–∞—П—Б—М –њ–Њ —А–∞—Б—В–µ–љ–Є—П–Љ –≤–≤–µ—А—Е –Є –≤–љ–Є–Ј –≤ —Г—В—А–µ–љ–љ–Є–µ –Є –≤–µ—З–µ—А–љ–Є–µ, –∞ –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ –Є –≤ –і–љ–µ–≤–љ—Л–µ —З–∞—Б—Л —Б—Г—В–Њ–Ї. –У–µ–Њ—Д–Є–ї—Л –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ—П —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞—О—В –і–љ–µ–Љ –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є, –њ–µ—А–µ–ї–µ—В–∞—П —Б –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–∞ –љ–∞ –і—А—Г–≥–Њ–µ. –Ь–Є–≥—А–Є—А—Г—О—В —Б–∞—А–∞–љ—З–Њ–≤—Л–µ –Є —Б —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤, –≥–і–µ –Њ–љ–Є –Ї–Њ—А–Љ—П—В—Б—П, –≤ –Љ–µ—Б—В–∞, —Г–і–Њ–±–љ—Л–µ –і–ї—П –Њ—В–Ї–ї–∞–і–Ї–Є —П–Є—Ж. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –Є–љ—Б—В–Є–љ–Ї—В—Л –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В—Л —Г —Б—В–∞–і–љ—Л—Е –≤–Є–і–Њ–≤, —Г –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –∞–Ї—В–Є–≤–љ—Л–µ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і—Л –Є –њ–µ—А–µ–ї–µ—В—Л –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П—О—В—Б—П –Ї—Г–ї–Є–≥–∞–Љ–Є –Є —Б—В–∞—П–Љ–Є –љ–∞ –±–Њ–ї—М—И–Є–µ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є—П. –Ъ–∞–Ї –ї–Є—З–Є–љ–Ї–Є, —В–∞–Ї –Є –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л–µ —Б–∞—А–∞–љ—З–Њ–≤—Л–µ –љ–Њ—З—Г—О—В –Њ–±—Л—З–љ–Њ –љ–∞ –≤–µ—А—Е–љ–Є—Е —З–∞—Б—В—П—Е —А–∞—Б—В–µ–љ–Є–є, –≥–і–µ –Њ–љ–Є –њ—А–µ–±—Л–≤–∞—О—В –≤ –љ–Њ—З–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –≤ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є —Е–Њ–ї–Њ–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ—Ж–µ–њ–µ–љ–µ–љ–Є—П. –Я–Њ—Б–ї–µ –≤–Њ—Б—Е–Њ–і–∞ —Б–Њ–ї–љ—Ж–∞ –њ–Њ –Љ–µ—А–µ –њ—А–Њ–≥—А–µ–≤–∞ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–∞ –ї–Є—З–Є–љ–Ї–Є —Б—В–∞–љ–Њ–≤—П—В—Б—П –∞–Ї—В–Є–≤–љ—Л–Љ–Є –Є –Ї–Њ–љ—Ж–µ–љ—В—А–Є—А—Г—О—В—Б—П –љ–∞ –Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞—Е –њ–Њ—З–≤—Л –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –љ–∞ —А–∞—Б—В–µ–љ–Є—П—Е, –Њ–±—А–∞–Ј—Г—П —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–µ ¬Ђ—Б–Њ–ї–љ–µ—З–љ—Л–µ –Ї—Г–ї–Є–ґ–Ї–Є¬ї. –≠—В–Њ –њ–ї–Њ—В–љ—Л–µ —Б–Ї–Њ–њ–ї–µ–љ–Є—П –љ–µ–њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Њ —Б–Є–і—П—Й–Є—Е –ї–Є—З–Є–љ–Њ–Ї, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Ї–∞–ґ–і–∞—П –Њ—Б–Њ–±—М —В–µ—Б–љ–Њ –њ—А–Є–ґ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П –Ї —Б–Њ—Б–µ–і–љ–Є–Љ. –Я–µ—А–≤–Є—З–љ—Л–µ ¬Ђ—Б–Њ–ї–љ–µ—З–љ—Л–µ –Ї—Г–ї–Є–ґ–Ї–Є¬ї –Њ–±—А–∞–Ј—Г—О—В—Б—П –ї–Є—З–Є–љ–Ї–∞–Љ–Є, –Њ—В—А–Њ–ґ–і–∞—О—Й–Є–Љ–Є—Б—П –Є–Ј –Њ–і–љ–Њ–є –Ї—Г–±—Л—И–Ї–Є. –Ъ–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А–∞ —В–µ–ї–∞ –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–Є—Е—Б—П —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ –Њ—Б–Њ–±–µ–є –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П –≤—Л—И–µ 40¬∞–°, –Ї—Г–ї–Є–ґ–Ї–Є —А–∞—Б—Б–µ–Є–≤–∞—О—В—Б—П –Є –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –њ–µ—И–∞—П –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –ї–Є—З–Є–љ–Ї–Є –Њ–њ—П—В—М –≤–њ–∞–і–∞—О—В –≤ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –њ–Њ–Ї–Њ—П. –Т –ґ–∞—А–Ї–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –і–љ—П, –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –µ—Б–ї–Є —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А–∞ —В–µ–ї–∞ –љ–∞—Б–µ–Ї–Њ–Љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П –≤—Л—И–µ 50¬∞–°, –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –і–љ–µ–≤–љ–Њ–є –њ–µ—А–Є–Њ–і —В–µ–њ–ї–Њ–≤–Њ–є –і–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є–Є, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–∞–±–ї—О–і–∞–µ—В—Б—П —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ї–Њ—П. –Т –≥–Њ–і—Л –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–Љ–љ–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –Њ–±—А–∞–Ј—Г—О—В—Б—П –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї—А—Г–њ–љ—Л–µ –Ї—Г–ї–Є–≥–Є, —З—В–Њ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ–Љ–∞—П –Є–Љ–Є –њ–ї–Њ—Й–∞–і—М –Љ–Њ–ґ–µ—В –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞—В—М —А–∞–Ј–Љ–µ—А–Њ–≤ —Б–Њ—В–µ–љ –Є —В—Л—Б—П—З –≥–µ–Ї—В–∞—А–Њ–≤. –Т –њ–µ—А–Є–Њ–і –ї–Є—З–Є–љ–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –Ї—Г–ї–Є–≥–Є –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ—П –љ–∞—Е–Њ–і—П—В—Б—П –≤ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є, –њ–µ—А–µ–і–≤–Є–≥–∞—П—Б—М —Б –Љ–µ—Б—В –Њ—В—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤ —Б –±–Њ–ї–µ–µ –±–ї–∞–≥–Њ–њ—А–Є—П—В–љ—Л–Љ–Є —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П–Љ–Є —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А—Л, –≤–ї–∞–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Є –њ–Є—В–∞–љ–Є—П. –Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –Ј–∞ –њ–µ—А–Є–Њ–і –ї–Є—З–Є–љ–Њ—З–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є —Б—В–∞–і–љ—Л–µ —Б–∞—А–∞–љ—З–Њ–≤—Л–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є—В—М –Њ—З–µ–љ—М –±–Њ–ї—М—И–Є–µ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є—П вАФ –і–Њ 30 –Ї–Љ –Є –±–Њ–ї—М—И–µ, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ –Є–Љ–µ–µ—В –Љ–µ—Б—В–Њ, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Г –∞–Ј–Є–∞—В—Б–Ї–Њ–є —Б–∞—А–∞–љ—З–Є. –•–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–Њ, —З—В–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –Ї—Г–ї–Є–≥–Є –Є–Љ–µ–µ—В –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Є –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Њ–±—Л—З–љ–Њ –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г, –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ—Г—О –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О –≤–µ—В—А–∞. –Ю–њ—В–Є–Љ–∞–ї—М–љ—Л–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П –і–ї—П –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П —Б–Њ–Ј–і–∞—О—В—Б—П –њ—А–Є –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ –≤–µ—В—А–µ (3вАФ5 –Љ/—Б–µ–Ї); –њ—А–Є –њ–Њ—А—Л–≤–Є—Б—В–Њ–Љ –Є–ї–Є —Б–Є–ї—М–љ–Њ–Љ –≤–µ—В—А–µ, –њ—А–µ–≤—Л—И–∞—О—Й–µ–Љ 10 –Љ/—Б–µ–Ї, –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –Ї—Г–ї–Є–≥ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П. –Я–Њ—Б–ї–µ –Њ–Ї—А—Л–ї–µ–љ–Є—П —Б–∞—А–∞–љ—З–Є –µ–µ –њ–µ—А–µ–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—О—В –≤–Є–і –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–µ—В–Њ–≤, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б—В–∞–Є –њ–µ—А–µ–ї–µ—В–∞—О—В –Ј–∞ –і–µ–љ—М —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ, –≤ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–µ—Б—П—В–Ї–Њ–≤ –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–≤. –•–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–Њ, —З—В–Њ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П —Б—В–∞–Є —Б—В–Њ–Є—В –≤ –Њ—З–µ–љ—М —В–µ—Б–љ–Њ–є —Б–≤—П–Ј–Є —Б –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –≤–µ—В—А–∞. –Ґ–∞–Ї, –њ—А–Є —Б–ї–∞–±–Њ–Љ –≤–µ—В—А–µ (–і–Њ 1 –Љ/—Б–µ–Ї) —Б—В–∞–Є –∞–Ј–Є–∞—В—Б–Ї–Њ–є —Б–∞—А–∞–љ—З–Є –ї–µ—В—П—В –Њ–±—Л—З–љ–Њ –њ–Њ –≤–µ—В—А—Г, –њ—А–Є –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є–Є —Б–Є–ї—Л –≤–µ—В—А–∞ –і–Њ 5 –Љ/—Б–µ–Ї, —Б–∞—А–∞–љ—З–∞ –≤–Ј–ї–µ—В–∞–µ—В —Б –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ —В—А—Г–і–Њ–Љ, –∞ —Б–∞–Љ –њ–Њ–ї–µ—В –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ–Њ–і –Њ—Б—В—А—Л–Љ —Г–≥–ї–Њ–Љ –Ї –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О –≤–µ—В—А–∞. –Я–Њ–ї–µ—В—Л –Љ–Њ–≥—Г—В –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П—В—М—Б—П –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–љ–µ–Љ, –љ–Њ –≤ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е –Є –љ–Њ—З—М—О, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М –њ–Њ–ї–µ—В–∞ –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ —А–µ–Ј–Ї–Њ —Б–љ–Є–ґ–∞–µ—В—Б—П: –і–љ–µ–Љ –∞–Ј–Є–∞—В—Б–Ї–∞—П —Б–∞—А–∞–љ—З–∞ –њ—А–Њ–ї–µ—В–∞–µ—В 30вАФ40 –Ї–Љ, –∞ –љ–Њ—З—М—О –љ–µ –±–Њ–ї—М—И–µ 15 –Ї–Љ. –Ч–∞ –≤–µ—Б—М –њ–µ—А–Є–Њ–і –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П —Б—В–∞—П –Љ–Њ–ґ–µ—В —Г–ї–µ—В–µ—В—М –Њ—В —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –≥–љ–µ–Ј–і–Є–ї–Є—Й–∞ –Ј–∞ 200вАФ300 –Є –±–Њ–ї—М—И–µ –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–≤. –Х—Й–µ –і–∞–ї—М—И–µ –Ј–∞–ї–µ—В–∞–µ—В –њ—Г—Б—В—Л–љ–љ–∞—П —Б–∞—А–∞–љ—З–∞: –≤ 1954 –≥–Њ–і—Г –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–µ —Б—В–∞–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –≤–Є–і–∞ –Є–Ј –°–µ–≤–µ—А–Њ-–Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –Р—Д—А–Є–Ї–Є –і–Њ—Б—В–Є–≥–ї–Є –С—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –Њ—Б—В—А–Њ–≤–Њ–≤, –њ—А–Њ–ї–µ—В–µ–≤ –±–Њ–ї–µ–µ 2400 –Ї–Љ –љ–∞–і –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л–Љ –Љ–Њ—А–µ–Љ. –Ч–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Љ–µ–љ—М—И–∞—П –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–∞—П —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В—М —Г –Є—В–∞–ї—М—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А—Г—Б–∞ –Є –Љ–∞—А–Њ–Ї–Ї—Б–Ї–Њ–є —Б–∞—А–∞–љ—З–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ—В–ї–µ—В–∞—О—В –Њ—В –Љ–µ—Б—В –Њ—В—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –љ–∞ –±–Њ–ї–µ–µ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–µ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є—П, –Є–Ј–Љ–µ—А—П–µ–Љ—Л–µ –і–µ—Б—П—В–Ї–∞–Љ–Є –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–≤. –Ъ–∞–Ї –±—Л–ї–Њ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ –С. –Я. –£–≤–∞—А–Њ–≤—Л–Љ, —Г —Б—В–∞–і–љ—Л—Е —Б–∞—А–∞–љ—З–Њ–≤—Л—Е –љ–∞–±–ї—О–і–∞–µ—В—Б—П –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ–µ —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–є —Д–∞–Ј–Њ–≤–Њ–є –Є–Ј–Љ–µ–љ—З–Є–≤–Њ—Б—В–Є, —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В—М –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–µ—В—Б—П –≤ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–Є –≤–љ–µ—И–љ–µ–≥–Њ –Њ–±–ї–Є–Ї–∞ –Є —Д–Є–Ј–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–є –љ–∞—Б–µ–Ї–Њ–Љ–Њ–≥–Њ –≤ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є —Б–Ї—Г—З–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є –і—А—Г–≥–Є—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є –≤ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П. –Я—А–Є –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є —Б–Ї—Г—З–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –Њ—Б–Њ–±–µ–є –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Є–і–∞ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В —Б—В–∞–і–љ–∞—П —Д–∞–Ј–∞, –∞ –њ—А–Є —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–Є, –∞ —А–∞–Ј—А–µ–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –њ–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є–Є вАФ –Њ–і–Є–љ–Њ—З–љ–∞—П. –≠—В–Є —Д–∞–Ј—Л –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Њ—В–ї–Є—З–∞—О—В—Б—П –≤–љ–µ—И–љ–Є–Љ–Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–∞–Љ–Є. –Ґ–∞–Ї, —Г –Њ—Б–Њ–±–µ–є –њ–µ—А–µ–ї–µ—В–љ–Њ–є —Б–∞—А–∞–љ—З–Є —Б—В–∞–і–љ–Њ–є —Д–∞–Ј—Л —Б—А–µ–і–Є–љ–љ—Л–є –Ї–Є–ї—М –њ–µ—А–µ–і–љ–µ—Б–њ–Є–љ–Ї–Є –≤ –њ—А–Њ—Д–Є–ї—М –њ—А—П–Љ–Њ–є –Є–ї–Є –і–∞–ґ–µ —Б–ї–µ–≥–Ї–∞ –≤–Њ–≥–љ—Г—В—Л–є, —В–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞–Ї —Г –Њ–і–Є–љ–Њ—З–љ–Њ–є —Д–∞–Ј—Л —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –≤–Є–і–∞ –Њ–љ –і—Г–≥–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ –≤—Л–≥–љ—Г—В. –Ы–Є—З–Є–љ–Ї–Є —Б—В–∞–і–љ–Њ–є —Д–∞–Ј—Л –Є–Љ–µ—О—В –њ–µ—Б—В—А—Г—О –Њ–Ї—А–∞—Б–Ї—Г —В–µ–ї–∞, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б–Њ—З–µ—В–∞—О—В—Б—П —З–µ—А–љ—Л–є –Є –Њ—А–∞–љ–ґ–µ–≤—Л–є —Ж–≤–µ—В–∞; —Г –ї–Є—З–Є–љ–Њ–Ї –Њ–і–Є–љ–Њ—З–љ–Њ–є —Д–∞–Ј—Л –Њ–Ї—А–∞—Б–Ї–∞ —В–µ–ї–∞ –≥–∞—А–Љ–Њ–љ–Є—А—Г–µ—В —Б –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–Є–Љ —Д–Њ–љ–Њ–Љ –Є —З–∞—Й–µ –±—Л–≤–∞–µ—В –Њ–і–љ–Њ—Ж–≤–µ—В–љ–Њ–є –Ј–µ–ї–µ–љ–Њ–є. –°—З–Є—В–∞—О—В, —З—В–Њ –±–Њ–ї–µ–µ –Њ–±—Л—З–љ—Л–Љ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –Њ–і–Є–љ–Њ—З–љ–Њ–є —Д–∞–Ј—Л, –њ—А–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Њ—Б–Њ–±–Є –ґ–Є–≤—Г—В –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є —А–∞—Б—Б–µ—П–љ–љ–Њ, –Є –њ–ї–Њ—В–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є–Є –≤ —Н—В–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Њ—З–µ–љ—М –љ–Є–Ј–Ї–∞. –Я–µ—А–µ—Е–Њ–і –≤ —Б—В–∞–і–љ—Г—О —Д–∞–Ј—Г –Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —А–µ–Ј–Ї–Є–Љ —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є–µ–Љ —З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є–Є, –њ—А–Є–≤–Њ–і—П—Й–Є–Љ –Ї —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ–Љ—Г —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—О –ї–Є—З–Є–љ–Њ–Ї –≤ –≤–Є–і–µ –±–Њ–ї—М—И–Є—Е –Ї—Г–ї–Є–≥. –Ґ–∞–Ї–Є–µ –Ї–Њ–љ—Ж–µ–љ—В—А–∞—Ж–Є–Є —Г –Њ–і–Є–љ–Њ—З–љ–Њ–є —Д–∞–Ј—Л –љ–∞–±–ї—О–і–∞—О—В—Б—П –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А –њ—А–Є –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–µ –≤–ї–∞–≥–Є, –њ—А–Є–≤–Њ–і—П—Й–µ–Љ –Ї –≤—Л—Б—Л—Е–∞–љ–Є—О —А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є—П –≤ –Љ–µ—Б—В–∞ —Б –±–Њ–ї–µ–µ –±–ї–∞–≥–Њ–њ—А–Є—П—В–љ—Л–Љ–Є —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П–Љ–Є, –≥–і–µ –µ—Й–µ —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–µ—В—Б—П –Ј–µ–ї–µ–љ–∞—П —А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М. –Ґ–∞–Ї–∞—П –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ–љ–∞—П –Ї–Њ–љ—Ж–µ–љ—В—А–∞—Ж–Є—П –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В –Ї –Њ—З–µ–љ—М —В–µ—Б–љ–Њ–Љ—Г –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В—Г –Њ—Б–Њ–±–µ–є, —Д–Њ—А–Љ–Є—А—Г—О—Й–Є—Е –Ї—Г–ї–Є–≥—Г. –≠—В–Њ—В –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–µ—В—Б—П –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–µ—А–µ–Ј –Њ—А–≥–∞–љ—Л –Ј—А–µ–љ–Є—П –Є –Њ–±–Њ–љ—П–љ–Є—П, –љ–Њ –Є, —З—В–Њ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≤–∞–ґ–љ–Њ, —З–µ—А–µ–Ј –Њ—А–≥–∞–љ—Л –Њ—Б—П–Ј–∞–љ–Є—П. –Ы–Є—З–Є–љ–Ї–Є –Њ–±–Љ–µ–љ–Є–≤–∞—О—В—Б—П –њ—А–Є–Ї–Њ—Б–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П–Љ–Є –∞–љ—В–µ–љ–љ –Є —В–Њ–ї—З–Ї–∞–Љ–Є –Ј–∞–і–љ–Є—Е –љ–Њ–≥, —З—В–Њ –≤ –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–Љ —Б—З–µ—В–µ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В –Ї –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—О –Њ—Б–Њ–±–Њ–≥–Њ —Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ —А–µ—Д–ї–µ–Ї—Б–∞ вАФ —А–µ—Д–ї–µ–Ї—Б–∞ —Б—В–∞–і–љ–Њ—Б—В–Є. –°—В–∞–і–љ—Л–µ –њ—А–Є–≤—Л—З–Ї–Є —Г—Б–Є–ї–Є–≤–∞—О—В—Б—П —Б –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–Њ–Љ, –Є –ї–Є—З–Є–љ–Ї–Є –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤–∞—О—В —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є—О —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П—В—М –Є—Е, –і–∞–ґ–µ –±—Г–і—Г—З–Є –Є–Ј–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –Њ—В –Ї—Г–ї–Є–≥–Є. –°—В–∞–і–љ—Л–є –Њ–±—А–∞–Ј –ґ–Є–Ј–љ–Є –њ–Њ–≤—Л—И–∞–µ—В –≤–Њ–Ј–±—Г–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М –љ–µ—А–≤–љ–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –Є –Є–Ј–Љ–µ–љ—П–µ—В –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Њ–±–Љ–µ–љ–∞ –≤–µ—Й–µ—Б—В–≤ –≤ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Љ–µ. –Я—А–Є –±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ —Б–Ї–Њ–њ–ї–µ–љ–Є–Є —Б–∞—А–∞–љ—З–Є —Б–∞–Љ–Ї–Є –≤–Њ–Ј–±—Г–ґ–і–∞—О—В—Б—П –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є –Њ—Б–Њ–±—П–Љ–Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є, –≤—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–њ—А–Є–Ї–Њ—Б–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П, –љ–Њ –Є —Е–Є–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Њ—Б–Њ–±—Л–Љ –≥–Њ—А–Љ–Њ–љ–Њ–Љ вАФ —Д–µ—А–Њ–Љ–Њ–љ–Њ–Љ, –≤—Л–і–µ–ї—П–µ–Љ—Л–Љ –Ї–ї–µ—В–Ї–∞–Љ–Є –Ї–Њ–ґ–љ—Л—Е –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Њ–≤ –њ–Њ –≤—Б–µ–є –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–Є —В–µ–ї–∞ —Б–∞–Љ—Ж–∞. –Ґ–Њ—В –ґ–µ —Д–µ—А–Њ–Љ–Њ–љ —Г –њ—Г—Б—В—Л–љ–љ–Њ–є —Б–∞—А–∞–љ—З–Є –Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤–ї–Є–≤–∞–µ—В —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Г—О –ґ–µ–ї—В—Г—О –Њ–Ї—А–∞—Б–Ї—Г –Ј—А–µ–ї—Л—Е —Б–∞–Љ—Ж–Њ–≤. –Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ, —З—В–Њ –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Г—О –Њ–Ї—А–∞—Б–Ї—Г –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П –≤ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–µ –°O2 –і–Њ 3вАФ4% (–њ–Њ –Њ–±—К–µ–Љ—Г). –•–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і—П—В –Є –≤ –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –ґ–µ–ї–µ–Ј –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–є —Б–µ–Ї—А–µ—Ж–Є–Є, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –≤ —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л—Е –њ—А–Є–ї–µ–ґ–∞—Й–Є—Е —В–µ–ї–∞—Е вАФ –Њ—Б–Њ–±—Л—Е –њ–∞—А–љ—Л—Е –ґ–µ–ї–µ–Ј–∞—Е, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –≤ –≥–Њ–ї–Њ–≤–µ –њ–Њ–Ј–∞–і–Є –Љ–Њ–Ј–≥–∞ –Є —В–Њ–њ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л—Е —Б –∞–Њ—А—В–Њ–є. –Ю–њ—Л—В—Л —Б –њ–µ—А–µ–ї–µ—В–љ–Њ–є —Б–∞—А–∞–љ—З–Њ–є –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є, —З—В–Њ –µ—Б–ї–Є –ї–Є—З–Є–љ–Ї–∞–Љ —З–µ—В–≤–µ—А—В–Њ–≥–Њ –Є–ї–Є –њ—П—В–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞ —Б —П—Б–љ–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–∞–Љ–Є —Б—В–∞–і–љ–Њ–є —Д–∞–Ј—Л –њ–µ—А–µ—Б–∞–і–Є—В—М –њ—А–Є–ї–µ–ґ–∞—Й–Є–µ —В–µ–ї–∞ –Њ–і–Є–љ–Њ—З–љ–Њ–є —Б–∞—А–∞–љ—З–Є, —В–Њ —Г –љ–Є—Е –њ–Њ—Б–ї–µ –ї–Є–љ—М–Ї–Є –њ–Њ—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–∞—П –і–ї—П –Њ–і–Є–љ–Њ—З–љ–Њ–є —Д–∞–Ј—Л –Ј–µ–ї–µ–љ–∞—П –Њ–Ї—А–∞—Б–Ї–∞. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–µ—В—Б—П –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–љ–∞—П –Є–љ—В–µ–љ—Б–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М –і—Л—Е–∞–љ–Є—П –Є –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Њ—Б—В—М, —В–Є–њ–Є—З–љ—Л–µ –і–ї—П –ї–Є—З–Є–љ–Њ–Ї –Є –Є–Љ–∞–≥–Њ —Б—В–∞–і–љ–Њ–є —Д–∞–Ј—Л. –°–ї–µ–і—Г–µ—В –Ј–∞–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –љ–∞–Ї–Њ–њ–ї–µ–љ–Є–µ —В–µ–Љ–љ—Л—Е –њ–Є–≥–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –≤ –љ–∞—А—Г–ґ–љ—Л—Е –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–∞—Е —Г –Њ—Б–Њ–±–µ–є, –≤–µ–і—Г—Й–Є—Е —Б—В–∞–і–љ—Л–є –Њ–±—А–∞–Ј –ґ–Є–Ј–љ–Є, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤—Г–µ—В –њ–Њ–≥–ї–Њ—Й–µ–љ–Є—О —Б–Њ–ї–љ–µ—З–љ–Њ–є —Н–љ–µ—А–≥–Є–Є –Є –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є—О —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А—Л —В–µ–ї–∞. –°–Ї—Г—З–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Њ—Б–Њ–±–µ–є –≤ –Ї—Г–ї–Є–≥–∞—Е –Є —Б—В–∞—П—Е –≤–ї–Є—П–µ—В –Є –љ–∞ –њ–ї–Њ–і–Њ–≤–Є—В–Њ—Б—В—М —Б–∞—А–∞–љ—З–Њ–≤—Л—Е, –њ–Њ–љ–Є–ґ–∞—П –µ–µ. –Т –ї–∞–±–Њ—А–∞—В–Њ—А–љ—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е —Г –њ–Њ—В–Њ–Љ—Б—В–≤–∞ –Њ—Б–Њ–±–µ–є –њ–µ—А–µ–ї–µ—В–љ–Њ–є —Б–∞—А–∞–љ—З–Є, –≤–Њ—Б–њ–Є—В—Л–≤–∞–µ–Љ—Л—Е –≤ –Є–Ј–Њ–ї—П—Ж–Є–Є, –њ–ї–Њ–і–Њ–≤–Є—В–Њ—Б—В—М —Б–∞–Љ–Њ–Ї –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞–µ—В 1000вАФ1200 —П–Є—Ж, –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ї–∞–Ї —Г –њ–Њ—В–Њ–Љ—Б—В–≤–∞ —Б—В–∞–і–љ–Њ–є —Д–∞–Ј—Л –Њ–љ–∞ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –≤—Б–µ–≥–Њ 300 —П–Є—Ж. –Т —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ—В–Њ–Љ—Б—В–≤–Њ —Б—В–∞–і–љ–Њ–є —Д–∞–Ј—Л –њ–µ—А–µ–ї–µ—В–љ–Њ–є —Б–∞—А–∞–љ—З–Є, —Б—Е–Є—Б—В–Њ—Ж–µ—А–Ї–Є –Є –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–є —Б–∞—А–∞–љ—З–Є –Њ—В–ї–Є—З–∞–µ—В—Б—П –±–Њ–ї–µ–µ –Ї—А—Г–њ–љ—Л–Љ–Є —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞–Љ–Є –Є –±–Њ–ї—М—И–µ–є —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В—М—О –≤—Л–ґ–Є–≤–∞—В—М –њ—А–Є –≥–Њ–ї–Њ–і–∞–љ–Є–Є. –≠—В–Њ –Є–Љ–µ–µ—В –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–µ –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –≤ —А–∞–є–Њ–љ–∞—Е –њ–µ—А–µ–љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –ї–Є—З–Є–љ–Ї–Є –њ–Њ–њ–∞–і–∞—О—В –≤ –±–Њ–ї–µ–µ —В—П–ґ–µ–ї—Л–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, —Б—В–∞–і–љ–Њ—Б—В—М —Б–∞—А–∞–љ—З–Њ–≤—Л—Е –љ—Г–ґ–љ–Њ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М –Ї–∞–Ї –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ—Л—Е –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ–Є–є, –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞—О—Й–Є—Е —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≤–Є–і–∞ –≤ —Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –Ј–∞—Б—Г—И–ї–Є–≤–Њ–≥–Њ –Ї–ї–Є–Љ–∞—В–∞, –≥–і–µ –љ–∞—Б–µ–Ї–Њ–Љ—Л–µ, –љ–µ –Є–Љ–µ—О—Й–Є–µ —Н—В–Є—Е –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ–Є–є, –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В—М –±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Б—В–≤–∞. –Т–Є–і—Л —Б–∞—А–∞–љ—З–Њ–≤—Л—Е, –Є–Љ–µ—О—Й–Є–µ —И–Є—А–Њ–Ї–Є–є –∞—А–µ–∞–ї, –Њ—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞—О—Й–Є–є —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ –ї–∞–љ–і—И–∞—Д—В–љ—Л–µ –Ј–Њ–љ—Л, –≤ —А–∞–Ј–љ—Л—Е —З–∞—Б—В—П—Е –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –Ј–∞—Б–µ–ї—П—О—В —А–∞–Ј–љ—Л–µ –Љ–µ—Б—В–∞ –Њ–±–Є—В–∞–љ–Є—П (—Б—В–∞—Ж–Є–Є). –Т—Л—П–≤–ї–µ–љ–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–∞—П –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ—Б—В—М: —В–∞–Ї–Є–µ –≤–Є–і—Л –≤ —Б–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –∞—А–µ–∞–ї–∞ –љ–∞—Б–µ–ї—П—О—В –±–Њ–ї–µ–µ —Б—Г—Е–Є–µ (–Ї—Б–µ—А–Њ—Д–Є—В–љ—Л–µ) —Б—В–∞—Ж–Є–Є, –њ–Њ –Љ–µ—А–µ –њ—А–Њ–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –љ–∞ —О–≥ –Њ–љ–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–µ—А–µ–Љ–µ—Й–∞—О—В—Б—П –≤ –±–Њ–ї–µ–µ –≤–ї–∞–ґ–љ—Л–µ –Љ–µ—Б—В–∞ –Њ–±–Є—В–∞–љ–Є—П вАФ —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –≤ –Љ–µ–Ј–Њ—Д–Є—В–љ—Л–µ (—Б–Њ —Б—А–µ–і–љ–Є–Љ —Г–≤–ї–∞–ґ–љ–µ–љ–Є–µ–Љ), –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –≤ –≥–Є–≥—А–Њ—Д–Є—В–љ—Л–µ (—Б–Є–ї—М–љ–Њ —Г–≤–ї–∞–ґ–љ–µ–љ–љ—Л–µ). –Ґ–∞–Ї, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –њ–µ—А–µ–ї–µ—В–љ–∞—П —Б–∞—А–∞–љ—З–∞ –≤ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ-—З–µ—А–љ–Њ–Ј–µ–Љ–љ–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –Є –љ–∞ —О–≥–µ –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –°–Є–±–Є—А–Є –Њ–±–Є—В–∞–µ—В –љ–∞ –њ–µ—Б—З–∞–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞—Е, –∞ –≤ –њ—Г—Б—В—Л–љ—П—Е –°—А–µ–і–љ–µ–є –Р–Ј–Є–Є –Є –Ъ–∞–Ј–∞—Е—Б—В–∞–љ–∞ вАФ –љ–∞ –њ–Њ–±–µ—А–µ–ґ—М—П—Е —А–µ–Ї, –Њ–Ј–µ—А –Є –Љ–Њ—А–µ–є –≤ –Ј–∞—А–Њ—Б–ї—П—Е —В—А–Њ—Б—В–љ–Є–Ї–∞. –Ш—В–∞–ї—М—П–љ—Б–Ї–Є–є –њ—А—Г—Б –љ–∞ —О–≥–µ –ї–µ—Б–љ–Њ–є –Ј–Њ–љ—Л –њ–Њ—Б–µ–ї—П–µ—В—Б—П –љ–∞ –Љ–µ–ї–Њ–≤—Л—Е –Њ–±–љ–∞–ґ–µ–љ–Є—П—Е —Б —А–∞–Ј—А–µ–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ —А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Њ–Љ, –∞ –≤ –°—А–µ–і–љ–µ–є –Р–Ј–Є–Є вАФ –≤ –і–Њ–ї–Є–љ–∞—Е —А–µ–Ї, –Њ–∞–Ј–Є—Б–∞—Е –Є –њ—А–µ–і–≥–Њ—А—М—П—Е, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –µ–≥–Њ –Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В —В–∞–Љ –Њ–∞–Ј–Є—Б–љ—Л–Љ –њ—А—Г—Б–Њ–Љ. –≠—В–Њ —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–∞ –Ј–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б–Љ–µ–љ—Л —Б—В–∞—Ж–Є–є (–њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ –У. –ѓ. –С–µ–є-–С–Є–µ–љ–Ї–Њ). –Ю–љ–Њ –Њ–±—К—П—Б–љ—П–µ—В—Б—П –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є–Ї–Њ–є —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–ґ–Є–Љ–∞ –Є —А–µ–ґ–Є–Љ–∞ –≤–ї–∞–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –≤ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –Ј–Њ–љ–∞—Е. –Я—А–µ–Њ–±–ї–∞–і–∞—О—Й–µ–µ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ —Б–∞—А–∞–љ—З–Њ–≤—Л—Е вАФ –Њ–±–Є—В–∞—В–µ–ї–Є –ґ–∞—А–Ї–Є—Е —Б—В—А–∞–љ: —Б–≤—Л—И–µ 50% –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е –≤–Є–і–Њ–≤ –љ–∞—Б–µ–ї—П—О—В —В—А–Њ–њ–Є–Ї–Є –Є —Б—Г–±—В—А–Њ–њ–Є–Ї–Є. –Т –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –і–Њ 485 –≤–Є–і–Њ–≤, –Њ—В–љ–Њ—Б—П—Й–Є—Е—Б—П –Ї 5 —Б–µ–Љ–µ–є—Б—В–≤–∞–Љ. |

–Я–Њ–і–њ–Є—И–Є—Б—М –љ–∞ –ї–µ–љ—В—Г RSS

–Я–Њ–і–њ–Є—И–Є—Б—М –љ–∞ –ї–µ–љ—В—Г RSS

–†–∞–Ј–і–µ–ї—Л

–Я–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ –Ј–љ–∞—В—М:

–Р–њ–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –Р–њ–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—П (–Њ—В –ї–∞—В–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞ api-s ¬Ђ–њ—З–µ–ї–∞¬ї –Є λόγος вАФ –ї–Њ–≥–Њ—Б) вАФ ... |

–†–Р–Ч–Т–Х–Ф–Х–Э–Ш–Х –Э–Р–°–Х–Ъ–Ю–Ь–Ђ–• –Т—Л–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –љ–∞—Б–µ–Ї–Њ–Љ—Л—Е –Є–Ј –Ї—Г–Ї–Њ–ї–Њ–Ї, –≤—Л—А–∞—Й–Є–≤–∞–љ–Є–µ –≥—Г—Б–µ–љ–Є—Ж –і–Њ–Љ–∞. –Х—Б–ї–Є –Т—Л –љ–∞—И–ї–Є –Ї—Г–Ї–Њ–ї–Ї—Г, –≥—Г... |